活动现场。

10月24日,在秋意渐浓的月湖之畔,一场以“创意之光”为主题的思想盛宴在潘公凯艺术工作室拉开帷幕。

来自艺术、设计、建筑等领域的四位学者——著名艺术家潘公凯、央视《百家讲坛》主讲人祁嘉华、国际雕塑家比利·李、知名设计师潘虎齐聚宁波,围绕“创意赋能城市IP”展开深度对话,为这座千年古城的文化旅游融合发展注入崭新动能。

本次活动作为2025海丝文旅大展的组成部分,聚焦当前文旅产业深刻变革的时代背景。如何让深厚的历史文化通过创意设计焕发新生,成为全场探讨的核心议题。

潘公凯在论坛现场。

潘公凯从自身的跨界实践出发,娓娓道来从艺术到建筑的深度融通之道。他分享了主持设计的宁波弥勒博物馆等项目的创作心得。

在潘公凯看来,建筑不仅是功能容器,更是文化的叙事载体。

“空间设计要让历史变得可阅读、可感知”,这一理念在他荣获2024年世界设计奖的宁波大学潘天寿建筑艺术设计学院教学楼中得到充分诠释。该项目以水平线条象征秩序、“气泡”结构寓意自由,建筑语言本身就成为艺术教育理念的生动写照。

基于在水墨、史论、当代艺术、建筑、教育五大领域的深厚积淀,潘公凯提出“跨界应以专精为基础”的鲜明观点。“学科的专精程度决定了跨界的层次与成果”,他强调在科技高速发展的今天,更需要以人文学科引领跨界探索,构建新的人文精神。

祁嘉华在论坛现场。

从西安到宁波,祁嘉华教授通过双城比较,揭示了文化发展的不同脉络。

“如果说西安的魅力在于恢宏的帝王文化,那么宁波的核心优势就是绵延不绝的人才文化。”他用一组翔实的数据佐证这一观点:从宋元明清的2489位进士、13位状元,到当代122位两院院士和诺贝尔奖获得者屠呦呦,宁波堪称“人才史上的高地”。

基于这一发现,他提出两项创新构想:编撰首部地域版《宁波人才史》,系统梳理地方人才谱系;创建“宁波人才文化体验地”,通过场景再现、院士讲堂等形式,让历史人物与当代精英“活起来”,打造文旅融合与社会教育的新型平台。

美国雕塑家比利·李从全球视角分享了公共艺术的演进历程。

从毕加索的《马》到当代数字装置,公共艺术已发展成为融合科技、生态与社会议题的跨界实践。他特别提到自己在深圳创作的互动装置《陀螺》,通过运动传感器技术让孩子们在玩乐中接触科学,展现了公共艺术的教育功能。

“宁波正处在向世界讲述中国现代故事的最佳时机。”比利·李认为,这座城市同时拥有深厚历史与强劲经济的独特优势,可以通过在历史街区巧妙置入具有国际语境的当代艺术作品,创造“既尊重遗产,又激发情感”的体验空间,实现文化的全球对话。

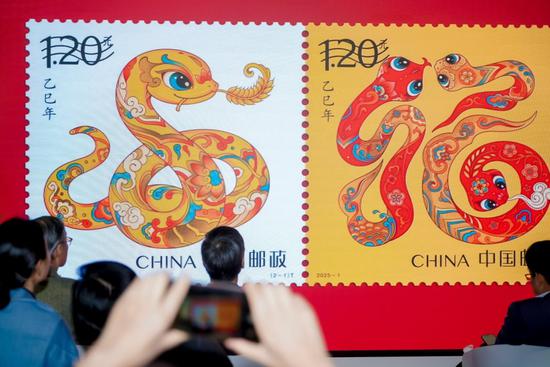

潘虎设计的蛇年生肖邮票。

设计师潘虎则以“包装一个时代”为主题,展示了设计如何重塑国民消费产品的美学体验。

从让褚橙成为“网红”的包装设计,到使青岛啤酒白啤实现连续八年销售冠军的视觉升级,再到引发全民关注的茅台咖啡联名,他用众多成功案例证明了“美学与商业可以有机融合”。

“设计不仅是视觉表达,更是在地性的动人呈现。”潘虎特别关注宁波本土物产的设计潜力,“红膏炝蟹、宁波汤圆这些特色美食,完全可以通过现代设计转化为具有广泛影响力的产品IP”。

他同时强调设计的普惠价值:“真正的变革在于让下沉市场的每一个普通产品都焕发美感,这才是中国消费审美基座的整体提升。”

在自由讨论环节,四位专家从不同维度为宁波文旅发展建言献策。

潘公凯强调空间叙事的力量,祁嘉华主张人才文化品牌化,比利·李倡导国际艺术对话,潘虎聚焦产品美学转化。尽管视角各异,但目标一致:让宁波的“海丝基因”通过创意设计,转化为可体验、可传播、可消费的现代文化价值。