“切胃?这不是要我命吗!”

温州80岁余阿婆一拿到胃癌报告,当场破防。

更吓人的是,医生说可能要切全胃,

这不等于吃饭“判死刑”?

命悬“胃”一线之际,转机来了!

宁波大学附属第一医院消化内科出手

直接上演“内镜黑科技”:

不开刀、不切胃,

就把早期胃癌病灶精准“挖”干净!

这波操作,到底是怎么做到的?

余阿婆确诊胃癌时体重只有80来斤,当地医院评估后给出结论:由于病灶靠近贲门,位置特殊,而且范围还覆盖了胃底大片区域,只有通过全胃或近端胃切除,才能控制病灶扩散的风险。

可医生的话让阿婆更焦虑了……手术要切除的贲门,是连接胃与食管、防止食物反流的关键结构,对本就瘦弱的她来说,术后不仅吃饭会受影响,生活质量也会大打折扣。

得知这一情况,阿婆的情绪一天比一天低落,短短两周体重就掉到了74斤,连起身走路都得人扶着。

家人不愿放弃保胃可能,四处打听后得知,宁波大学附属第一医院消化内科在消化道肿瘤内镜下切除领域实力突出,其擅长的内镜黏膜下剥离术(ESD)等微创技术,能在完整切除早期肿瘤的同时保留器官功能。

随后,家人带余阿婆找到该科消化道肿瘤内镜治疗亚专业组长胡柯峰主任医师。

胡柯峰仔细分析内镜图像、病理报告及PET-CT结果后,告诉余阿婆的家属:“老人的病灶目前属于早期胃癌,侵犯深度较大可能局限于黏膜内,不需要切除胃部,可以考虑内镜下切除,虽有一定难度,但内镜手术整体风险可控。”这一判断让全家重燃希望。

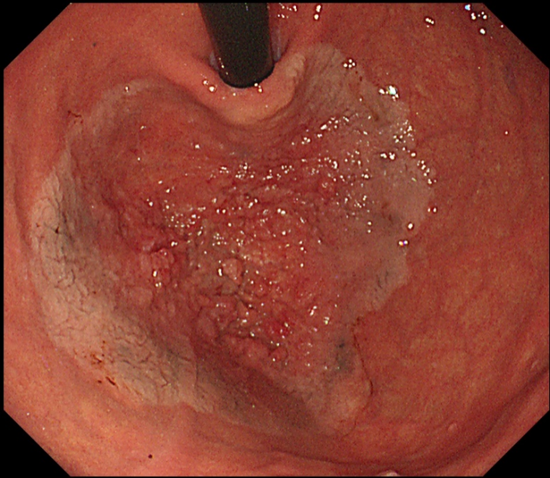

住院次日,在完善各项术前准备后,手术如期开展。高清放大胃镜显示,余阿婆胃里的病灶从贲门延伸至胃体上段大弯侧,覆盖整个胃底穹隆部,面积达10cm*10cm,相当于占据胃内“入口”与“顶部”区域,操作空间和视野控制难度较高。

内镜下的病变范围(颜色偏白的部分)

好在术前通过NBI窄带成像放大内镜、染色内镜观察,医生确认病灶为“小凹上皮型早期胃癌”,这种亚型恶性程度低、生长局限,未出现深层浸润,为内镜切除创造了有利条件。

随后,胡柯峰采用多技术联合方案:以牵引手段固定病灶防移位,调整体位借重力暴露视野,用水下法减少出血、保持视野清晰,通过间断电凝切割精准控制范围、降低穿孔风险。4小时后,如成人手掌大小的完整病灶被成功取出。

胡柯峰主任医师在为患者做胃肠镜

术后恢复过程也十分顺利,余阿婆第二天就能喝流质食物,第三天过渡到半流质饮食,并未出现出血、穿孔等并发症。更让她安心的是,术后病理结果确诊为黏膜内高分化腺癌,切缘、脉管均为阴性,属于“治愈性切除”。

这意味着病灶无残留、癌细胞也并未侵犯血管或淋巴管,复发风险极低,后续只需定期复查。一周后,余阿婆顺利出院,保住了正常进食的能力。

“近年来,随着图像增强内镜,例如NBI、染色内镜等诊断技术的普及,早期胃癌检出率已大幅提升,目前我院的早癌检出率已接近国际先进水平。”宁波大学附属第一医院消化病中心主任叶国良主任医师介绍,对于经过图像增强内镜精细化检查,符合内镜下治疗适应症的病例,无论病灶位置、大小如何,宁大一院的消化内镜技术几乎都能在精准切除病灶的同时保留器官功能,相比传统外科手术,不仅创伤更小、恢复更快,更能让患者术后正常进食,最大程度维持生活质量。

专家名片

叶国良 主任医师

宁波大学附属第一医院消化内科首席专家。擅长消化系疑难危重疾病诊治、消化道肿瘤早诊诊治、消化内镜超级微创手术。

胡柯峰 主任医师

擅长处理消化道早癌及癌前病变的内镜下诊治及消化内科各种危急重症,尤其是消化道大出血、肝硬化及其并发症、重症胰腺炎、急性化脓性胆管炎等。