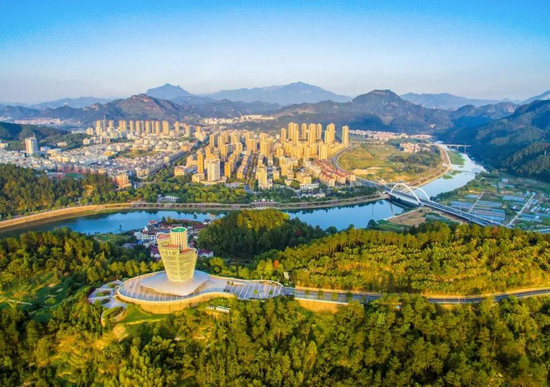

盈盈碧水,脉脉流淌,串联着山与城、自然与人。水,是一座城市最为灵动的韵脚,更是缙云人不懈守护的对象。俯瞰缙云大地,蜿蜒流淌45公里的好溪,似一条碧绿的绸带贯穿了整个缙云县域,沿岸处处皆是诗意盎然的美景。

缙云始终围绕“水安、水清、水美”等目标,打出了一套治水“组合拳”,取得了水碧岸美的生态效益和水岸联动发展的经济效益,绘制出一幅兴水惠民新蓝图。

铁拳治水,交出优异答卷。

截至7月,缙云水环境质量稳定达标,全县13个常规地表水监测断面水质全部为Ⅲ类水以上,水环境功能区达标率100%。

全县18个乡镇(街道)交接断面水质全部为Ⅲ类水以上,4个出境交接断面(光瑶断面、蒲岸断面、黄坑口断面、下陆断面)水质达标率为100%。县级集中式饮用水源地水质达到Ⅱ类水标准,达标率为100%。

图片 1.png

专注、专心、专业……治水之路,一走十年。眼下,一张清水润城的巨大画卷正在逐渐铺开,越来越多的缙云人住进了“画”中,真正体味到碧水相伴的幸福生活。

以水为基 做好水文章

小巧的体型,背上有四个黑色鞍状斑……日前,缙云的“物种户口簿”又上新——淡水鱼类全球新物种——瓯江小鳔鮈(Microphysogobio oujiangensis)。无独有偶,国家一级保护野生植物、莼菜、中华水韭、国家二级重点保护野生动物大鲵、虎纹蛙……近几年来,缙云的“水生态朋友圈”越来越大,这与缙云以真抓实干夯实治水基石密不可分。

缙云以治污水、防洪水、排涝水、保供水、抓节水各类治水工程项目作为工作引领,长效推进实施建设,上下齐心、通力协作,全方位开展“五水共治”工作。从聚焦“污水零直排区”建设到“找寻查挖”专项行动等重点工作,从全民治水品牌“四大行动”到“百江千河万溪”水美工程,缙云啃下一块块治水“硬骨头”,河湖治理实现从1.0版到2.0版再到3.0版的渐进升级,河堤变得更安全,水环境质量取得重大改善。近年来,缙云进一步实施瓯江源头区域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程,推进流域综合治理和生物多样性保护工作,为良好的水生态环境打下扎实的基础。

精工描绘滨水画卷,缙云还全面推进美丽河湖创建工作,着力补齐防洪薄弱短板、增强河湖管护能力、保护生态环境、彰显河湖人文历史、提升河岸景观品位,将境内各流域建设成为“水清、流畅、岸绿、景美”的生态河流,县境内的好溪、盘溪、永安溪等先后获得浙江省“美丽河湖”称号,为浙江省美丽河湖建设提供重要样板。

以水为媒 激活“水经济”

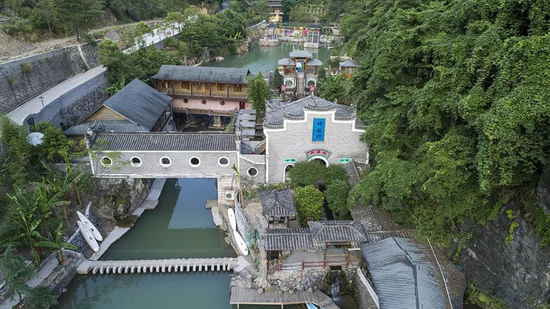

沿着村庄绿道缓步向前,富有当地特色的缙云县舒洪镇仁岸村文化礼堂映入眼帘,橙红的锦鲤在一旁的河道内悠然戏水。“这里原来是几间散乱猪圈,一年四季都有味道。”仁岸村干部何志雄介绍,他的家就在文化礼堂附近,改造前深受猪圈“脏乱差”之苦。

仁岸村摸索水利风景生态变现路径,经河道清淤疏浚,建起自动翻水坝,两岸环境为之一变,水上乐园、天然游泳池、桥洞咖啡屋相继出现,村里通过招投标把水上公共空间和绿道的自行车经营权租出去,每年可为村集体经济增收近15万元。

汩汩幸福水,滴滴润民心。仁岸村的蝶变,是缙云以优质的水资源、水环境、水生态激活水经济,把生态优势转化为发展胜势的共富经的缩影。

缙云是“中国麻鸭之乡”,但麻鸭的传统粗放型养殖严重地污染着环境。随着“五水共治”工作持续发力,一场“赶鸭上架”行动轰轰烈烈地展开。现代化的厂房取代了溪边的简易鸭棚,麻鸭住进了两层楼的笼子,废水、鸭子排泄物输送到导地发酵床生产有机肥,有效地保护了水生态环境。缙云还推广茭鸭共育模式,在茭白苗高60厘米时,每亩投放麻鸭2至5只,取得了杂草防效98%以上、虫害防效90%以上、亩均茭白专用肥使用量减少13%等显著成效。随着“茭鸭共生”模式的推广,缙云茭白和缙云麻鸭产业品牌逐步打响,双双入选“国家地理标志农产品”,缙云县先后获评“中国茭白之乡”“中国麻鸭之乡”、全国特色产业百佳县(缙云茭白)等荣誉。

石笕乡因地制宜创新推出《绿色发展生态奖补机制》,将水质情况与村集体经济和村干部绩效考核挂钩,根据各行政村出水量及治理难度,实行不同等级的“以奖代补”,同时将水质抽样检测结果作为乡党委政府对村干部履职、执行力建设等方面的重点考评依据。在第一期绿色生态奖补大会上,蒙坑村、三坑村、石笕村分别获得1.8万元、1.4万元、0.6万元奖补资金。拿到1.4万元现金支票,三坑村党总支书记邹红卫颇为激动,“乡里出机制,清水换现钱,村里几个干部干劲十足,每天都到溪里去看看水清不清,有空就去户里宣传宣传。”

借治水东风点水成金,拓宽“绿水青山就是金山银山”转化通道,仔细翻看缙云这几年的“治水经”,就会发现类似的例子比比皆是。尽管目前硕果累累,缙云还将不断努力,加强水生态修复综合治理、加速重点工程项目推进、加快补齐治水短板、积极探索治水新模式,为缙云县高质量发展注入“绿色动力”。