中新网浙江新闻11月3日电(林波)在“建设海洋强国”的时代浪潮中,宁波大学东海研究院胡求光团队以二十余载的坚守,将学术探索与国家战略、民生需求深度绑定,在海洋资源开发、生态保护与经济发展的交叉领域持续突破,用扎实的理论成果与务实的实践行动,为海洋经济高质量发展筑起坚实的“蓝色智囊”屏障。

胡求光(右三)与渔民交流。(资料图,宁波大学东海研究院供图)

1968年,胡求光出生于浙江东阳的内陆地区,却与海洋研究结下不解之缘。从西北农林科技大学博士毕业到浙江大学博士后深造,她敏锐捕捉到中国海洋经济从“规模扩张”向“质量提升”转型期的核心矛盾——生态保护与产业发展的失衡,这一时代命题成为她深耕海洋领域的初心。

1997年,她入职宁波大学。彼时,沿海城市蓬勃发展的港口经济与渔业产业为她提供了天然研究样本。赴瑞典隆德大学、中国海洋大学的访学经历,更让她形成“国际视野+本土实践”的研究范式。

“海洋是全人类共同财富,既要借鉴国际经验,更要立足中国国情。”她将这一理念贯穿始终。

在她的带领和影响下,一支涵盖经济学、生态学、管理学的跨学科团队逐步成型,15名核心成员中,3名教授、5名副教授与青年博士形成梯队,为海洋研究注入多元活力。

胡求光团队成员在实验室研讨海洋样品。(资料图,宁波大学东海研究院供图)

在实践中,如何实现学术创新与社会价值的双向奔赴?

通过理论筑基,该团队构建了海洋研究的系统化体系。其聚焦海洋生态经济核心领域,累计发表论文200余篇(含《MarinePolicy》《中国农村经济》等核心期刊),出版《浙江近岸海域生态环境陆海统筹治理机制研究》等专著10余部,构建起三大特色研究体系。

这三大特色研究体系是海洋生态治理、渔业经济转型与海洋碳汇创新。

以渔业经济转型为例,胡求光团队在《中国农村经济》提出“产业链协同-可追溯体系-水产品质量安全”的质量安全保障体系,合作著作《海洋生态损害补偿制度研究——以东海为例》获得浙江省第二十二届哲学社会科学优秀成果奖一等奖。

另一方面,该团队借助实践惠民,实现了从实验室到海岸的价值转化。

秉持“深下去、沉到底”的调研理念,该团队足迹遍布全国沿海省区市。譬如,其在苍南评估红树林碳汇价值,促成了县级蓝碳交易的试点。

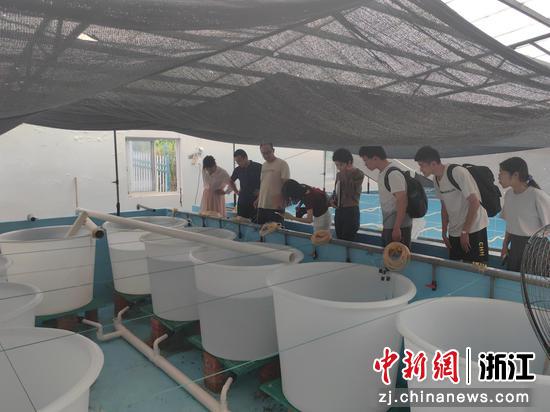

而在破解产业难题上,该团队在调研了解种苗培育难题的基础上,针对宁波水产企业面临的苗种培育基地老化、种苗保育瓶颈等问题,编写生态育苗技术规范,提高了鱼苗成活率。

除此之外,该团队受联合国粮农组织委托,组建团队调研水产品可追溯体系,作为中方唯一代表出席国际研讨会;牵头完成国家社科基金重大项目子课题等。

聚焦学术观点与平台建设的双重驱动,该团队打破传统研究桎梏,重塑认知,提出系列突破性观点。譬如,该团队创新全链条追溯机制,构建水产品“养殖-加工-销售”信息追溯系统,在宁波企业推广后,大大提高抽检合格率,守护民众“舌尖安全”。

展望未来,如何更好地服务国家战略?

该团队聚焦蓝碳深化、智慧海洋、全球治理三大方向,不断锚定前沿方向。尤其是针对《联合国海洋法公约》BBNJ协定,该团队积极开展国际合作研究,提升中国在全球海洋治理中的话语权。

“用科研守护蓝色国土,以创新服务国家需求。”胡求光团队始终践行这一信念。从理论突破到产业落地,从地方服务到国家战略,这支扎根东海之滨的团队,正以不懈地探索,在蓝色梦想的征程上续写新的篇章。(完)