在西班牙,马德里不像塞维利亚那般把灵魂挂在嘴边,也不似巴塞罗那急于向世界宣告新生。它不急于诉说,只是沉静地立在伊比利亚高原的中央,像一位身着深色礼服的老贵族,衣领下藏着金线刺绣,眼神里沉淀着帝国的余晖。

它的灵魂,藏在三处地方:

斗牛场的沙地里,王宫的镜廊中,美术馆的幽光下。

三者互不相扰,却又彼此呼应,如三声低沉的音符,奏响一曲关于生命、权力与美的伊比利亚三重奏。

第一乐章:沙地——生命的仪式与告别

傍晚的阳光为拉斯本塔斯斗牛场的赭红色外墙镀上一层暗金,庄严如一座等待献祭的古老祭坛。这座可容纳两万五千人的圆形竞技场,建于1929年,如今是斗牛艺术的圣殿,也是伦理争议的风暴眼。

拉斯本塔斯斗牛场是斗牛艺术的圣殿 作者供图

走进场内,沙地干燥而松软,踩上去无声无息,仿佛大地在屏息。看台层层叠叠,赭红与奶油色的条纹如凝固的血与奶,而中央那片被反复践踏的沙地,则像一方被无数次书写又抹去的祭坛。

拉斯本塔斯斗牛场 作者供图

斗牛不是体育,而是一场被程式美学所包裹的死亡仪式。从长矛穿刺到最后的剑刺,全过程不求速胜,而求在控制与危险边缘行走的“风格”——优雅、镇定、近乎残酷的从容。

拉斯本塔斯斗牛场是一座可容纳两万五千人的圆形竞技场 作者供图

这仪式,是西班牙人对命运的态度缩影:明知结局是死,仍要以最美的姿态走向它。公牛不是敌人,而是对手,是祭品,是镜子——它用愤怒映照人的勇气,用死亡衬托生的尊严。

如今,斗牛日渐式微。马德里已禁止青少年观看,许多城市取消赛事。但每年五月至六月的“圣伊西德罗节”,拉斯本塔斯仍座无虚席。白发老者捧着节目单,年轻情侣穿着正装入场,他们仿佛在为一场自知理亏却又无法割舍的古老对话,支付最后的入场券。场外的抗议声与场内的喝彩声在空气中摩擦,形成一种奇特的张力——这不仅是关于动物权益的争论,更是现代功利主义与古典悲剧美学的隔空对峙。就像在聆听一首关于骄傲、抗争与终结的挽歌,知其不可为而为之。

斗牛仪式象征着西班牙人对命运的态度缩影 作者供图

当沙地上血色与金色的光影在暮色中开始倾斜,权力的幻象,便在不远处的王宫穹顶下无声升起。

第二乐章:镜宫——权力的回响、浮影与裂痕

马德里王宫静静矗立,是欧洲最大、最完整的皇家宫殿之一,却更像一座无人栖居的华丽布景,一座为“权力”本身建造的纪念碑。

马德里王宫是欧洲最大、最完整的皇家宫殿之一 作者供图

马德里王宫静静矗立 作者供图

步入这座白色巨石的圣殿,最震撼的或许不是那些满覆金箔的大厅,而是那间名为“镜厅”的私密房间。它由卡洛斯四世为王后玛丽亚·路易莎打造,作为她的梳妆室。这里没有凡尔赛镜廊的纵深感,却在六面巨大的镀金镜框与水晶吊灯的交织下,将人影、廊柱与洛可可式的天花装饰,折射成重重虚实难辨的浮影。

王宫里的中国元素——八仙过海 作者供图

站在这里,仿佛站在一个精妙的讽刺里:镜子的主人,西班牙的国王,其命运恰如镜中的倒影般虚幻易碎。卡洛斯四世软弱昏聩,大权旁落,最终在拿破仑的铁蹄下于1808年黯然退位,客死异乡。镜厅极致的奢华,与他个人权力的彻底破产,形成了历史最锋利的对话。它成了一个完美的隐喻:权力最渴望用艺术营造永恒不朽的幻象,而历史总爱将这幻象打回原形。

王座厅 作者供图

与镜厅的私密与虚幻相对照的,是始终如一的“王座厅”。这里,王座高踞,四只镀金石狮威严守卫,天顶上是提埃波罗父子绘制的《西班牙君主国的寓意》,以玫瑰金与天青色的云霞,完成君权神授的视觉加冕。这个空间从未改变其功能,是权力公开、永恒且不容置疑的舞台。

然而,王宫最触动我的,并非这完整的叙事,而是一份潜藏在华丽表象下的“未完成”。在一间偏厅,我看到了那卷《波旁王朝谱系》的挂毯设计草稿。历代君主的轮廓已被墨线精心勾勒,王冠的棱角锋利如昨,但所有瑰丽的色彩与金线,都永远停留在了画师的构想里。1868年,革命骤起,女王流亡,这幅为装点王权而生的巨作,便被遗落在尘埃中。

那一刻,我忽然看清了这条贯穿马德里的暗线:艺术,如何在这座城市里流动、变形与重生。

那些为装点王宫而创作的画作——委拉斯开兹的肖像、戈雅的皇室全家福——它们的本体,如今正悬挂在不远处的普拉多美术馆的墙上,褪去装饰的职能,成为被纯粹凝视的对象。而戈雅,这位曾经的宫廷画家,正是在摆脱了王宫的束缚后,在普拉多完成了他最惊人的蜕变:从王座的记录者,变为用《黑色绘画》审判人性疯狂的先知。

同样,那幅未织成的挂毯,与镜厅里虚幻的倒影、王座厅里固化的荣耀一起,构成了权力叙事的三种状态:未曾实现、已然破灭、与竭力维持的永恒。它们都在讲述同一个真相:所有坚固的,终将烟消云散;而真正的永恒,或许只存在于艺术那超越时空的、冷静的凝视之中。

于是,从镜厅走出,走向普拉多的路程,便不再只是空间的移动。那是一条从“权力的装饰”走向“艺术的本身”,从“浮华的幻影”走向“真实的深渊”的精神之路。斗牛场沙地上的血色终会被烈日晒干,王宫镜中的倒影随灯光熄灭而消失。唯有美术馆里那些直面恐惧、死亡与悲悯的面孔,在永恒的幽光中,将一切浮华沉淀为真正的重量。

第三乐章:凝视——真实的深渊与救赎

若王宫是权力的回音,斗牛场是生命的仪式,那么普拉多美术馆,便是人性真相的陈列室与精神的避难所。

普拉多美术馆 作者供图

走进大厅,提香与鲁本斯的笔触在墙上低语,这些曾为王宫增辉的杰作,如今在美术馆的静谧中褪去了装饰的功能,显露出艺术本身的生命力。它们是权力的见证者,也是时间的幸存者。

委拉斯开兹《宫娥》 作者供图

走进主厅,迎面是委拉斯开兹的《宫娥》。这幅画没有中心,没有答案。小公主、侍女、画家、镜中国王……所有人目光交错,它解构了观看本身,揭示出在权力中心,每个人都既是演员,也是囚徒于他人目光中的观众。

再往里走,是戈雅的“黑色绘画”。这些画原绘于他晚年居所的墙上,未打算公开展示。《农神吞噬其子》中疯狂的父权,《女巫安息日》里群魔的凝视,那是失聪画家对理性文明帷幕之下,人类原始疯狂的无情审判。他不再画神与王,只画恐惧、荒诞与黑暗。可正是在这最深的阴影里,我们触碰到了最真实的人性温度——不是英雄史诗,而是凡人濒临崩溃时的战栗。

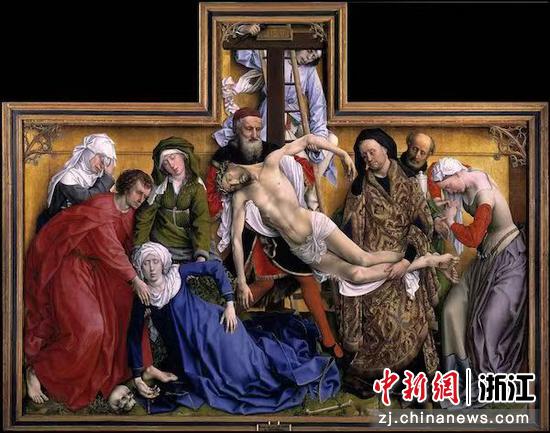

在展厅尽头,我驻足于罗吉尔·凡·德·韦登的《卸下圣体》。基督身躯舒展而庄重,双脚已卸下钉痕,正被约瑟与尼哥底母缓缓从十字架上降下,那垂落的姿态里藏着无声的悲悯。

罗吉尔·凡·德·韦登《卸下圣体》 作者供图

画中,圣母晕厥瘫软,被身着蓝袍的圣约翰紧紧扶住;抹大拉的玛利亚立于一旁,双手绞紧,肩头因压抑的哭声而耸动。所有人物挤在一个封闭的、如同圣龛般的空间里。暗沉的金底背景衬托着衣饰上的点点金线,仿佛将这瞬间的悲痛凝固成了永恒。

基督苍白的面容在周遭极致的悲恸映衬下,透出一种超越死亡的宁静——那是对人类苦难最深沉的悲悯。

行走在普拉多,犹如经历一场浓缩的精神奥德赛:委拉斯开兹让我们在身份的迷宫中迷失,戈雅迫使我们在文明的深渊边直视,而韦登,则在一切的痛苦与混乱之上,用极致的克制与哀矜,缝合了神性与人性的裂隙。

在这幅《卸下圣体》中,没有格列柯式的狂风暴雨,只有一种沉静如水的悲剧力量。基督的身体已从十字架上解下,不再是受难的工具,而成为了一尊苍白而圣洁的祭品。韦登用一种近乎雕塑般的精准,刻画了人物交织的手臂与低垂的头颅,所有的情感都被压缩在那个封闭的金色空间里,没有宣泄,只有无声的窒息。

正是在这份极致的静默中,我们触碰到了信仰最本真的温度——不是高高在上的神谕,而是凡人面对死亡时,那份想要托住却又不得不放手的、深沉的悲悯。

尾声:不响的号角

黄昏,我登上王宫后山的观景台。

夕阳将整座城市染成琥珀色。

远处,拉斯本塔斯的圆顶沉默如碑;

近处,王宫的窗户反射着最后一抹辉煌;

而普拉多的入口,人们正缓缓步入那片能吞噬一切光线的幽深。

马德里从不喧嚣,却从不沉默。

它的声音,是斗牛士红布拂过沙地的轻响,

是王宫镜厅中无数个“我”对视的回音,

是美术馆里,观众在戈雅画前那一声压低的、集体的叹息。

它只是站着,

像一位老将军,剑已入鞘,

但你仍能从他眼角的皱纹里,

读出百年前的号角声。

而那号角,从未真正熄灭。

它只是沉入地底,

在每一块被夕阳浸透的石板下,

在每一幅画未被言说的凝视中,

在每一次,

当人面对生命、权力与美的本质时,

那心头无法抑制的、战栗的共鸣里。

(作者 杨晓光)