走在杭州钱塘区义蓬街道灯塔村的路上

发现电线杆上刷着“奇怪”的字

“做人家”

“丈宁老”

“后事体”

……

外地的小伙伴可能会一脸懵

事实上,这是钱塘区的沙地方言

灯塔村的“方言电线杆”。图源:义蓬发布

为什么要在电线杆上印方言?原来大多数灯塔村的年轻人都在城里工作,不怎么讲方言,而年纪更小一点的孩子更是听都听不懂方言,为了保护方言,灯塔村就将最典型、最有意思的表达刷在电线杆上,既美化环境,又能让大家接触方言。

“做人家——节约”“丈宁老——岳父”“后事体——什么事”……每个表达都著有释义,当地人看了之后笑说“毛发靥”(真有意思),游客看了之后觉得十分新奇。

当网友将“方言电线杆”的视频发出后,灯塔村迅速登上同城热搜,“方言电线杆”也收获了一大批关注。

图源:义蓬发布

一腔一调,一路乡音,这就是方言的魅力。强烈的感染力,让人在不知不觉间就想去模仿、去学习,弄清其背后的含义。

“醉里吴音相媚好”,在唇齿流转间,才真正体会到吴语的轻清柔美;“瞅你咋滴”“嗷嗷辣”,形象直白的语调让人脑海里立马勾勒出一个直爽幽默的东北人形象;“报吃”(不好吃)“不日到”(不知道),吞音是北京话的灵魂;“吃嘎嘎”(吃肉)“洗甲甲”(洗澡),川渝的俏皮就在叠词中体现了……

东北版“英汉互译”。图源:沈阳晚报

方言是文化的表达,方言的魅力不仅在于它的生动活泼,还有它背后的几乎千年的地区文化烙印。然而,近年来,方言渐渐濒临消失。

灯塔村的情况是当今方言现状的缩影,懂方言、讲方言的人渐渐老去,一代又一代年轻人离开农村,离开方言,进入城市的车水马龙中,用普通话互相交流。

01

方言梗:网络空间的方言文化

方言,仿佛是“土气”的代名词,在短视频上,每当有帅气小哥哥漂亮小姐姐开口讲方言时,评论区总会达成一致意见——方言影响颜值。

明星焦恩俊讲山东话,网友戏称“一下从帅哥变成了我二叔”。

在影视文艺作品中出现的方言也往往具有脸谱化的色彩,不是为了扮演“丑角”搞笑,就是为了“唱白脸”充当反派。

但随着短视频市场下沉,越来越多的方言用户进入大家的视野,一个又一个方言梗“爆火”,从大家已经耳熟能详的“老铁”“猴赛雷”“蜀道三”等,到近期的“吗喽”“浇给”“玉米几”,即便在“没有记忆的互联网”世界,方言仍然展现出了它蓬勃顽强的生命力。

“玉米几”梗来源于一个云南宝妈,因为有口音,语音将“一米”识别为文字“玉米”。成为宠物博主喜爱的热梗之一。

不同于东北那嘎达的粗犷,大家对于江浙沪方言的印象是“吴侬软语”,但她却让大家感受到了从前被班主任支配的恐惧,为此大家特地总结出一套公式:方言夹普通话+阴阳怪气+眼神上下打量=绝杀,句末的“啊za”更是整段讲话的灵魂。

博主“港妹妹join”用江苏方言模仿班主任唤起网友的“童年阴影”。

来自两广的方言“吗喽”更是掀起了一波表情包热潮,“吗喽”是猴子的意思,两广地区把体型偏瘦的人叫做猴子,打工人用“吗喽”自嘲就是因为猴子瘦瘦小小的身材完全是打工人弱小内心的真实映照。

“吗喽”表情包火遍全网。

从“这是一个Lonely的问题”到“灵魂汁子,浇给”,西北地区的方言也跃入大家的眼帘。特色的“un”“ong”不分,让甘肃人在“风起云涌”前落败;倒装句“浇给”成为羊羊们最胆寒的“恶魔低语”。

小女孩努力克服甘肃口音。

博主“敦煌老马”因对羊头的喜爱和魔性的美食讲解走红网络。

方言梗让不同地区的语言走向大众关注的中心,各种地域特色和文化意涵的语言背后,体现着我们的文化包容性和创造力。有的梗或许起源于口音,或许起源于不准确的汉字表达,但正是这些接地气的内容,赋予了方言另一种传承与传播的形式,互联网为它们提供了新的载体。

02

保护方言迫在眉睫

方言梗包含的方言内容毕竟是少数,令人无法忽视的事实是,会说方言的年轻人越来越少了。

台州温岭五岙村。台州市东临大海,南邻温州 /五岙村供图

春节期间,#大学生回家不会说方言了 话题引发热议,长期离开家乡的语言环境,一些方言的表达就很容易被忘记,也有部分“模仿大咖”,在与天南海北的同学聊天时,模仿他们家乡的方言,不知不觉中,自己在讲家乡方言时也受到了影响。当然,也有人根本不会方言。

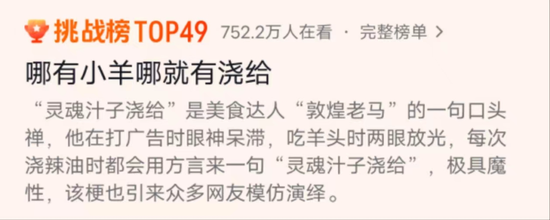

七年前的一项关于方言覆盖率的调查显示,6-20岁能够熟练使用方言的人群比例中,浙江方言所属的吴语系方言使用人群几乎排在了末尾。

这张表也因没有文字和数据补充而受到质疑 /图源:“神样胡桃”

保护方言迫在眉睫。

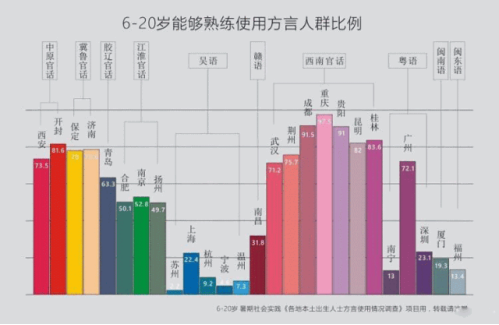

2023年年末,由王洪钟、黄晓东、叶晗、孙宜志主编的《中国语言资源集·浙江》正式发布,这是教育部、国家语委2015年启动的中国语言资源保护工程中的内容之一。这是中国语言资源保护工程标志性成果“中国语言资源集”出版的第七部成果,是浙江近年来语保调查成果的一次全面展示,打开了解浙江语言文化之窗。

中国方言研究院内收藏的方言保护类书目。图源:潮新闻 周罗霞供图

今年,浙江省两会期间,浙江省政协委员,民盟省委会常委、文化专委会主任、浙江传媒学院委员会主委,浙江传媒学院教授葛继宏,聚焦方言保护的主题,带来《关于传承发扬浙江方言 彰显地域文化自信的建议》。

葛继宏委员在联组会议上围绕方言文化传承保护发言。图源:潮新闻 林云龙/摄

此前,在杭州小学开设的《小伢儿说杭州话》课程将传承方言落实在行动上,还特地设置杭州伢儿四六级挑战赛,迄今已举办五届。

图源:杭州青少年活动中心

除了浙江,武汉大学增加“方言与中国文化”选修课,山西太原修建方言博物馆,广东惠州招募方言研究人才,广东、香港、上海等多地实行方言报站……越来越多的地区重视方言保护,像灯塔村一般,从小事做起,将方言保护落实在行动中。

03

在普通话普及的今天,我们何以需要方言?

有人觉得,普通话现在如此普及,天南地北的人们在一起交流更加方便了,为什么还要讲方言?

推广普通话与保护方言并不冲突,方言中所包含的生动意趣,是一个地区百年,甚至千年以来的文化积淀而成的,正如外国人不能理解中文里的成语一样,许多方言并不能完全用普通话来解释,而方言中的一些用法和形容,也比普通话来的更有“味道”。

比如,在杭州,有种颜色叫墨墨黑,有种祝福叫好好交,有种八卦叫格是格非,有种触觉叫粘兹个哒,有种舒服叫落胃……

如今能说一口标准吴语的,大多是老年人 /王刚 摄

就是在日常的交流中,方言这样形象生动的内容得以被流传下来,这背后,流传的是我们祖祖辈辈在田间泥土中、在柴米油盐中的生活智慧,它们一同凝聚成“根”,无论我们走了多远,熟悉的乡音方言都能唤起我们的乡愁,让我们记得自己从何而来。

同样,许多文艺作品由方言著成,此前电视剧《繁花》掀起一股上海话风潮,《山海情》用满篇的西北口音展现出当地人民的勤劳朴实,话剧《白鹿原》用陕西话再现黄土高原的苍凉与关中人的“生冷蹭倔”,韩邦庆的《海上花列传》、张爱玲的《金锁记》等诸多文学作品中也有不少方言元素。倘若有一天,方言消逝,那我们该如何解码这些作品?

电视剧《繁花》中,阿宝戏称汪小姐为“碰哭精”(指过分娇气的小朋友,通常用来形容经常哭鼻子的女孩)

目前,中国有着官话、吴语、湘语、赣语、闽语、粤语、客家话等十大汉语方言,包含97个方言片、101个方言小片,是当今世界上语言资源最丰富的国家之一。但调查显示,目前有25种语言使用人口不足1000人,有的语言只剩下十几个甚至几个人会说,濒临消亡。

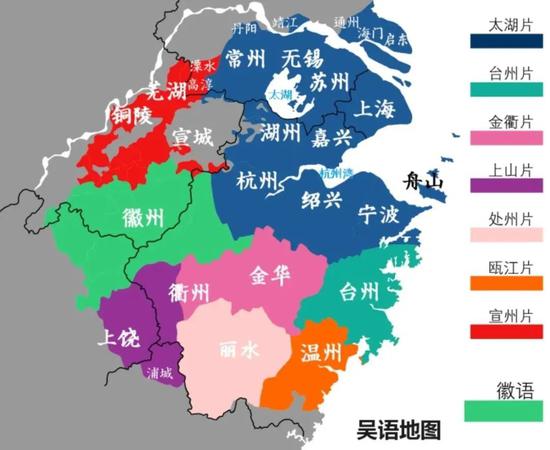

浙江的吴语可以分为六个大片:太湖、台州、瓯江、上丽、金衢和宣州片,而太湖片又可以再分成四个小片,相互之间差异非常大 /《中国语言地图集》2012年版,第13页。

语言是文化的表达

方言更是一种宝贵的文化资源

我们需要树立更多的方言自信、文化自信

不管是刷到电线杆上供人观赏打卡

还是放在互联网上传播交流

或者做一些更加学术、更加专业的事情

只要行动起来

每个人都会是方言的传承人