怀着对这位北宋改革家的景仰,我踏上了江西金溪的土地。山风掠过茶垄,竹影轻摇,仿佛还带着当年王氏族人在此耕读传家的书卷气息。

月塘村的“金陵衍派”门坊 作者供图

金溪月塘的王氏祖茔,距临川故宅约三十余里,恰在灵谷峰东麓的延脉之上。墓园依山势而建,形如“太师椅”,背靠灵谷山系的苍翠支脉,面朝抚河平原,暗合“龙气东来,聚气藏风”的堪舆精要。

此地与灵谷峰主峰遥相呼应。灵谷峰因南朝文豪谢灵运曾在此读书而得名,后更因王安石少年在此求学而文风愈盛;而月塘祖茔则坐落其东北山麓,两处隔空相望,一为千年文脉所钟,一为百年宗祧所系。墓前半月塘水清如鉴,倒映天光,相传其形制暗合灵谷峰下的“玉泉”格局;后方松柏成林,与灵谷峰上的古木连成一片苍碧。

王安石祭祖经过的安石岭 作者供图

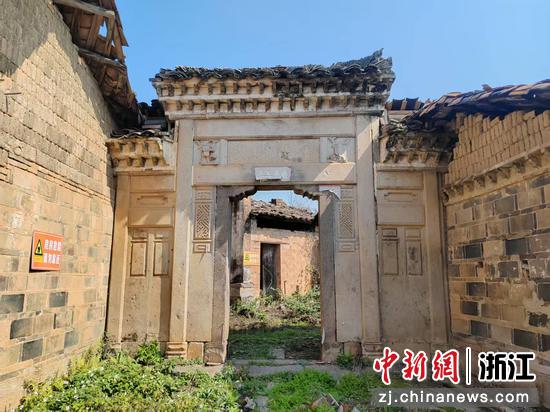

当年,王氏家族特购置二三十石祭田,田产所出专供城陂院香火,使僧众世代诵经护持祖茔。每逢清明寒食,族人自临川远道而来,祭扫之后,必在院中歇脚休憩,以祭田所产的米粮供养僧侣,维系这方山水间的百年佛缘。如今,城陂院虽仅余残垣断瓦,但阡陌纵横的祭田遗迹仍清晰可辨,仿佛低诉着昔日家族与佛门的深厚渊源。

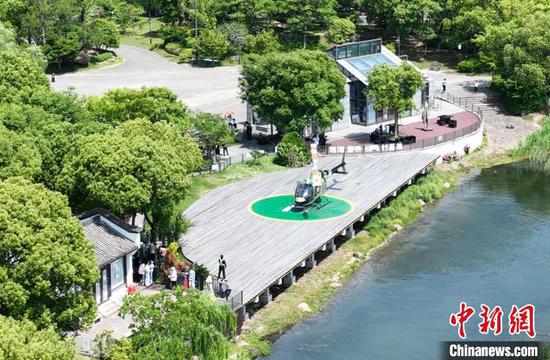

远眺月塘村 作者供图

清晨的月塘村笼罩在薄雾中,当我指尖触及城陂院残存的宋代残墙,冰凉的触感瞬间接通了时光。这些斑驳的残墙断壁,曾见证少年王安石祭祖时的虔诚身影,承载着王氏家族血脉传承的重任,更孕育了那个后来高呼“天变不足畏”的倔强灵魂。

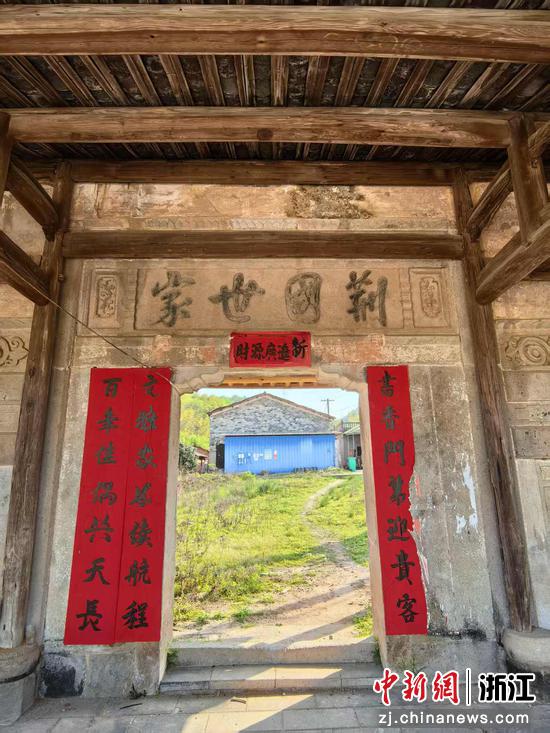

族谱记载表明,月塘村是因守墓人聚居而逐渐形成的古村落。村中静立的“金陵衍派”门坊与“荆国世家”门楼匾额,犹如两位沉默的史官,见证着数百年来王氏家族的兴衰荣辱。青石阶上蔓延的苔痕,仿佛还沾染着当年那袭青衫拂过的微痕。

乌塘(柘冈)。王安石的外婆家,也他母亲家族的故乡,是他成长和文学创作的重要背景之一。作者供图

时光回溯,近千年前,每当春草初萌的时节,王安石多次踏着那条熟悉的驿道匆匆南归。这里月塘村后的山上,是曾祖、祖父安眠之所。附近的柘冈村于他,是母族扎根的故土,是少年时牵衣嬉戏的外婆家,后来更成了妻族倚门的姻亲之地——他是这片土地哺育的外孙,最终又成了它的女婿。

每次归来,他总会先去祖父的墓前。墓前石阶上那层层叠叠的苔痕,仿佛记录着岁月的痕迹。他在祖父墓前虔诚焚香,烟雾袅袅,似是他对先辈无尽的追思与敬意。

而到了夜晚,昏黄的烛火摇曳,王安石便与表兄表弟们围坐在一起,谈学论道。他们的声音在静谧的夜空中回荡,从儒家经典到治国方略,从诗词歌赋到人生理想,无所不谈。那激烈的讨论声,碰撞出思想的火花,让这个小小的村落,仿佛变成了一个智慧的殿堂。

那个在祖父墓前神情庄重的王安石,与表兄表弟们挑灯论道的王安石,和在朝堂上锐意改革、力排众议的王安石,其实都是同一个灵魂的不同展现。朝堂上,他心怀天下,试图以一己之力改变国家的命运;而在这里,在月塘村,在亲人的身边,他回归本真,是那个眷恋故土、渴望亲情的普通人。

这些穿越时空的归乡之旅,不仅是一位士大夫恪守孝道的仪式,更是维系着这位伟大改革者与故土之间最深沉的精神脐带。外婆家的温暖,亲人的陪伴,故乡的一草一木,始终滋养着他的心灵,成为他在风云变幻的朝堂上,不断前行的力量源泉。

金溪田园风光 作者供图

明道二年(1033年),年仅十三岁的王安石,跟随父亲来到金溪的舅家探亲。在舅家的庭院里,他第一次见到了传说中的神童方仲永。那时,这个农家少年被众人团团环绕,人群中有人指着院中的梅树,让他即兴作诗。方仲永略作思索,便从容提笔,笔下流淌出的诗句,不仅字字工整,更意境清新,宛如天成。这一幕,如同烙印一般,深深留在了少年王安石的心中。

时光悠悠流转,当年那个目睹方仲永才情的少年王安石,早已成为历史长河中熠熠生辉的人物。而他笔下那篇著名的《伤仲永》,至今仍引人深思。当我站在这片承载着王安石年少记忆的土地上,重读《伤仲永》,对王安石关于人才和教育的思考有了更深的触动,仿佛能更真切地感受到他当年的那份惋惜与思索。

这篇短文绝不仅仅是对一位神童陨落的惋惜,更是王安石对人才、教育与社会制度的早期深刻思考。文中“其受之天也,贤于材人远矣;卒之为众人,则其受于人者不至也”的论断,一语道破了后天教育的至关重要性。或许,正是这种深刻的思考,成为了后来他推行教育改革的思想萌芽。

仲永之伤,何尝不是时代之殇?在科举固化、教育垄断的北宋,多少天赋异禀的才智因缺乏培养而湮没无闻。王安石后来在《上仁宗皇帝言事书》中直言“方今之急,在于人才”,其教育改革中的“三舍法”“州县学”等举措,或许正源于他对无数“仲永”命运的痛心与反思。

从《伤仲永》的个体悲剧到变法时期的教育改革,我们看到的是一位思想家知行合一的完整轨迹:少年时的观察沉淀为认知,而这份认知最终升华为改变制度的实践。站在历史与现实的交汇处,仲永的遗憾是王安石一生的警醒,而他未竟的教育理想,至今仍在叩击我们的心灵——一个社会,究竟该如何善待每一份天赋?

熙宁变法前夕,四十七岁的王安石正值人生最为丰盈的时节。二十余载的宦海沉浮,早已将这位临川才子磨砺得目光如炬。当他目睹朝廷积弊日深、边关烽火不断、黎民生计维艰,胸中变法图强的方略已然成形。恰逢英宗驾崩新丧,神宗初登大宝,本应即刻赴任翰林学士的他,却选择携爱子王雱暂返故里。在那熟悉的临川巷陌与金溪流水间,这位即将掀起时代变革的改革者,正进行着最后的沉思与筹谋。

二十四岁的王雱刚刚高中进士,父子同列天子门生,这份荣耀让王安石倍感欣慰。按照传统,他特意带着儿子回乡告慰先祖,与族人分享这份喜悦。除却金溪外婆家柘冈旧宅的探访,父子二人还遍游金溪翠云山名胜,在《跃马泉》一诗中,王安石留下了这样的豪迈诗句:

“崩腾赴不测,一陷常万匹。神战异人间,千秋为倏忽。”

这处位于山道险弯处的奇景,由多条山涧汇聚而成。湍急的水流从石崖飞泻而下,如万马奔腾般轰鸣山谷,飞溅的水花在阳光下折射出耀眼的光芒。王安石驻足泉边,望着这义无反顾的激流,仿佛看到了自己即将推行的变法图景——正如这跃马泉水的奔涌之势,他的改革亦将冲破一切阻碍,勇往直前。瀑布訇然的回响,恰似他那句振聋发聩的宣言:“天变不足畏,祖宗不足法,人言不足恤。”

王安石诗词中的金溪,宛如一幅以草木花树为灵动笔触绘就的乡愁画卷。在他人生的不同阶段所创作的诗作中,这片故土始终散发着独特而迷人的芬芳。

青年时期的王安石,以清新自然却饱含深情的笔调,细腻描绘出记忆中那魂牵梦绕的家园。在《乌塘》一诗中,“乌塘渺渺绿平堤,堤上行人各有携”所勾勒的春日景象,充满了生活的朝气,与“试问春风何处好,辛夷如雪柘冈西”的自问自答相呼应,将金溪那寻常的景致,升华成了永恒的诗意,令人回味无穷。

这份跨越时空的羁绊,在《送黄吉甫将赴南康官归金溪三首》中绽放出诗意的光芒。当表弟黄吉甫即将赴任南康,王安石赠诗中“还家一笑即芳辰,好与名山作主人”的殷殷嘱托,恰似当年二人“携手辛夷树下行”的约定在宦海沉浮中的回响——这对自幼亲厚的表兄弟,情谊早已深植于金溪的草木烟霞之中。诗人想象着表弟东归故里的场景:“柘冈西路白云深,想子东归得重寻”,那片云深雾绕的故土,不仅承载着他们年少时踏遍红踯躅的足迹,更寄托着“相邀锦绣谷中春”的期许——在变法浪潮汹涌之际,这份镌刻着红踯躅与辛夷花开的故园记忆,成为了王氏表兄弟在政治风浪中始终守望的心灵契约。

到了晚年,王安石的诗作更显深沉与厚重。辛夷花——这种他母亲吴氏最爱的洁白花朵,成为贯穿他晚年思乡诗作的灵魂意象,承载着他对故园金溪柘冈的无尽眷恋与物是人非的怅惘。

在《柘冈》中,“万事纷纷只偶然,老来容易得新年”的沧桑感慨,与“柘冈西路花如雪,回首春风最可怜”的追忆形成强烈对比。那母亲旧居旁盛放的辛夷花,如雪般覆盖柘冈西路的景象,已成为岁月流逝的无声见证。而在《乌石寄黄吉甫》中,他更以“携手辛夷树下行”的细节,重现了与黄吉甫年少时在辛夷花下同游的欢愉。如今“解鞍乌石冈边坐”的老者,只能在记忆中触摸那些“真乐事”,眼前唯余“黄尘深处走鸡鸣”的凄凉。

那些镌刻着时光印记的诗行,在送别与追忆中愈发深邃。王安石送别黄吉甫时写下的“亦见旧时红踯躅,为言春至每伤心”,与后来《寄吴成之》中“辛夷屋角抟香雪”的意象形成双重奏鸣。无论是柘冈西路上年年绽放的辛夷,还是旧居旁灼灼其华的红踯躅,这些故园花树在春日的每一次盛放,都成了测量时光流逝的标尺。当诗人嘱托亲友“为言春至每伤心”时,何尝不是在对着整个金溪倾诉——那些见证过青春岁月的草木,终究成了最残酷的时光证人。

这种今昔之痛在《寄吴成之》中达到极致:“绿发溪山笑语中,岂知翻手两成翁”——当年与表弟吴成之在辛夷花下把酒言欢的少年,如今都已白发苍苍;而母亲亲手栽种的“辛夷屋角抟香雪”仍在,却再无人共赏。最痛彻心扉的,莫过于“想见旧山茅径在,追随今日板舆空”:母亲曾乘坐的板舆痕迹犹存,而那个在辛夷花下等待游子归来的人,早已长眠青山。

这些诗词,创作时间跨度长达数十年,却始终围绕着几个核心意象:柘冈如雪的辛夷花、乌塘潋滟的春水、屋舍旁苍翠的桑柘。它们不仅是金溪风物的真实写照,更是王安石精神世界的物化象征。从青年时“辛夷如雪柘冈西”的明快描摹,到暮年时“回首春风最可怜”的深沉咏叹,同样的景物,随着诗人从意气风发的改革者到退隐钟山的老人,被赋予了截然不同的情感色彩,共同构成了一部以金溪为经,以人生境遇为纬的心灵史诗。

历史记忆与现实遗存之间,总存在着耐人寻味的交错。《宋史》记载王安石葬于江宁钟山,而崇仁甘坑《王氏族谱》则留下了更为生动的细节:公卒于半山寺,敕葬钟山之阳。明太祖修建陵寝时曾询问:“旧为何人墓葬?”辅臣答:“水口为吴王孙权墓,山麓为宋丞相王安石墓。”太祖遂言:“孙权居水口,可留为守陵。王安石墓可召其子孙迁葬,仍赐墓额。”时支子孙王伯安奉旨将墓迁至临川祖茔之侧,并立神道碑。这段跨越三百年的对话,在族谱的泛黄纸页间被完整保存。

如今,在赣东的青山绿水间,“荆国世家”的门坊依然静立,斑驳的石构件与残缺的碑刻,构成了一个独特的记忆场域。不同于传统史学对“真伪”的执着追问,这里的每一块砖石都在诉说着另一种真实——关于文化血脉的延续,关于精神家园的守望。当辛夷花开的季节,村中老者会轻抚门楼斑驳的石壁,向围坐的孩童讲述荆国公少年时在柘冈读书的故事。古樟树下,“春风又绿江南岸”的诵读声此起彼伏,九百多年前的诗句与新时代的阳光交相辉映。

月塘村的“荆国世家”门楼 作者供图

时光流转,墓茔的碑刻或许会被岁月风化,但王安石笔下的诗意却永远在乡野间生长。“荆国世家”门坊前,背着书包的孩童蹦跳而过,他们课本里的《元日》与田间新修的灌溉水渠,正在演绎着新时代的“新桃换旧符”。千年以来,每一季辛夷花开,都是对“明月何时照我还”的深情回应,每一代金溪人,都在用不同的方式续写着这段跨越时空的文化对话。(作者 杨晓光)

备注:本文言论仅代表作者观点,不代表本网立场