中新网浙江新闻7月3日电(作者 首新)6月12日,微光初绽,我们一行六人就踏上了探访尼雅遗址的路途。

这次新疆之行,原先没有安排这站。到乌市后,接待的朋友极力建议我们去民丰看看,并向我们描述了尼雅遗址的神秘和意义。说实在的,以前我对尼雅遗址并没有多少了解,听了朋友的建议后,即刻从手机上仔细查阅了这一遗址的相关介绍并恶补了有关知识。然后就立刻激起了我和同行人员要去一探究竟的冲动。于是,我们立马改变行程,压缩了原定去阿拉尔的计划。走完独库公路后,从库车直奔700多公里外的民丰县。

尼雅遗址,1901年由英国探险家斯坦因首次发现。因这一区域在维语中叫尼雅,遗址因此而名。后又经过中外专家考证,遗址就是当年西域三十六国之一“精绝国”的故地。遗址位处民丰县城北面200多公里的塔克拉玛干沙漠深处。除了专业考古队,一般不接受其他人员进入。其原因我想大概一是为了保护遗址,二是遗址周围自然环境恶劣,避免一些事故发生。也许因为我曾在省文化文物部门工作多年,加之有朋友介绍,民丰县有关部门不仅同意我们进入,还特意派了两位有着丰富驾车经验、熟悉遗址区情况的师傅一同前往。

有了两位师傅的带领,我们很快到了遗址保护缓冲区门口,文物保护员早早为我们打开了大门。刚进入保护区,还有小片的胡杨林和其它一些植物以及供车辆行走的狭窄土路。但走了数公里后,植物消失了,土路也消失了。这时驾车师傅突然停车,让我们下来休息一下,拍拍照,而他却给汽车轮胎放气。我有些纳闷,问师傅个中原因,师傅说,放掉一部分气可以增强轮胎的附着力,是对付流沙的有效方法。我为自己的无知汗颜。我拿起手机准备拍照,但一看手机没有信号,也没有网络。放眼望去,前面没有绿色、没有道路,没有人烟、没有水源,有的只是一望无际的沙丘,还有一个个死而不倒的胡杨树桩。望着这无边的荒凉,我心里不免紧张起来,还不禁想起沙漠公路上那条“征服死亡之海”的横幅来,心里还嘀咕着,能征服吗?

师傅放好轮胎的气,招呼我们上车。要走了,我担心在没有道路,没有标志的情况下车该怎样前行。后来的事实证明了我担心的多余。师傅完全凭着自己的记忆在波涛般的沙丘中自由穿梭。一会儿仰冲,一会儿俯冲,如同坐过山车一般。遇上起伏很大的沙丘时,要越过沙丘,汽车必须在沙璧上斜着开才能越过,此时汽车仿佛要侧翻一样,人也都倒向一边,惊的大家都尖叫起来。好在师傅技术了得,每次都有惊无险。后来,我们为师傅的高超技艺点赞时,师傅说在沙漠里开车,除了车技,装备也很重要,要用6缸或8缸的性能强大的越野车才行。

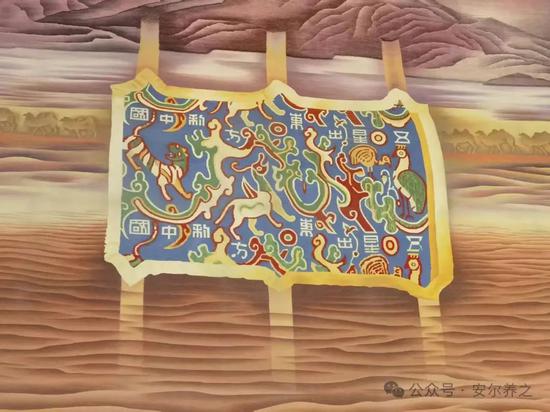

汽车继续不规则地前行,人也适应了这种摇晃和颠簸。随着遗址的临近,就不自觉地想起了前两天领略到的有关遗址的概要。整个遗址东西宽约3公里,南北宽约25公里,共75平方公里。自斯坦因发现一百多年来,中外考古专家进行了无数次的调查踏勘,发现了各种房屋建筑遗址、佛寺、佛塔、古桥、果园、田地、灌溉渠道、水池、陶窑、冶炼遗迹等各类遗迹点70多处,出土各类珍贵文物200多件。重要的有两次,一次是1959年新疆博物馆考古队调查踏勘,出土了大量珍奇文物,引起了当时世人震惊。还有一次是1995年中日共同调查队,调查发现了包括“五星出东方利中国”和“王侯合昏千秋万代宜子孙”在内的多件国家级文物,再次引起世界考古界轰动。其中“五星出东方利中国”被定为国家一级文物,中国首批禁止出国(境)展览的文物,被誉为20世纪中国考古学最伟大的发现之一。

经过约两小时的艰难跋涉,我们终于来到了这些天心心念念的遗址,心情忽然激动起来。我跳下车的一刹那,感觉自己踩进的不是沙漠,而是历史深处。由于遗址区太大,遗迹点又散落于整个遗址区,我们只能选择两个代表性的遗迹点瞻仰。我们首先来到了佛塔,它处在整个遗址的中心,也是“精绝国”现存最显著的地标。佛塔现被一圈护栏围着,边上有块石碑记录了有关它的介绍。它基座为边长6米的正方形夯土台,现存高度为4.35米,上部圆柱形塔身直径3米,残高2.8米。它的周边发现了12处大型建筑基址。经考证,它是“精绝国”佛教活动中心场所,其文化地位与象征意义重大,它实证了丝绸之路上多元文化交融的历史进程。接着我们又驱车来到了一处保存最好的大型房屋遗址,它处于一沙丘高处,整个建筑遗址由廊檐式院落、大厅、寝室、厨房、畜舍等组成。保留至今的房屋面积为1475平方米,规模宏大,布局规整,建筑技艺精湛。院落周围有一圈篱笆院墙,1901年斯坦因到此时在墙上还曾发现过精美的壁画。同行的师傅说,这处房屋的主人是一位巴音老爷。两处遗迹瞻仰完后,我们还意犹未尽,又各自登上沙丘高处,放眼四望,希望还能看到远处的遗迹。

太阳渐高,炽热的阳光融化在漫天的风沙里。风势渐强,呼啸着席卷而来。我独立于高耸的沙丘之上,看无数的沙丘如凝固般的巨浪层层叠叠,把昔日繁华的市街、寺庙、佛塔、屋舍、果园、陶窑等深埋其下,不禁叹息这自然洪荒之力的强大,悲悯人类文明的脆弱。此际,风沙骤然猛烈袭来,我赶忙拿出夫人为我准备的口罩戴上,以抵御风沙的袭击。

风沙渐歇之后,我蓦然醒悟:我对人类文明力量的理解是如此的肤浅。“精绝”虽已长眠,但现世的件件文物所承载的文化血脉,却如尼雅河的水流,始终坚韧不息地奔涌着。这奔涌,便是文明最顽强的呼吸。黄沙下掩埋的,只是历史的一种形态。先辈们创造的文明,其魂魄早已融入了后来者的脚印里,步步生莲,永不停歇。

到返回的时候了。我们一行六人庄重地在遗址上合影留念,并用无人机在遗址上空巡飞三圈,以此向伟大先辈致敬、向伟大文明致敬!(完)