中新网浙江8月14日电(作者 施卫东)如果把方增先先生的艺术人生比作一本书的话,写实人物画是他的华丽开篇,有《粒粒皆辛苦》《说红书》等典范之作坐镇。诗意画和白描古装人物画是他的丰赡中篇,承上启下,熔古铸今,长达20年时间跨度,内容最丰富、题材最宽泛、风格最多样。积墨大画是他的煌煌终篇,笔墨技法进入自由王国,浑厚苍茫顿成化境。本篇聚焦方先生的白描古装人物画,来品读他的笔墨意蕴。

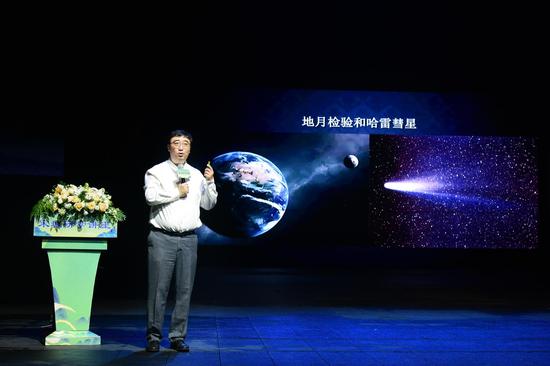

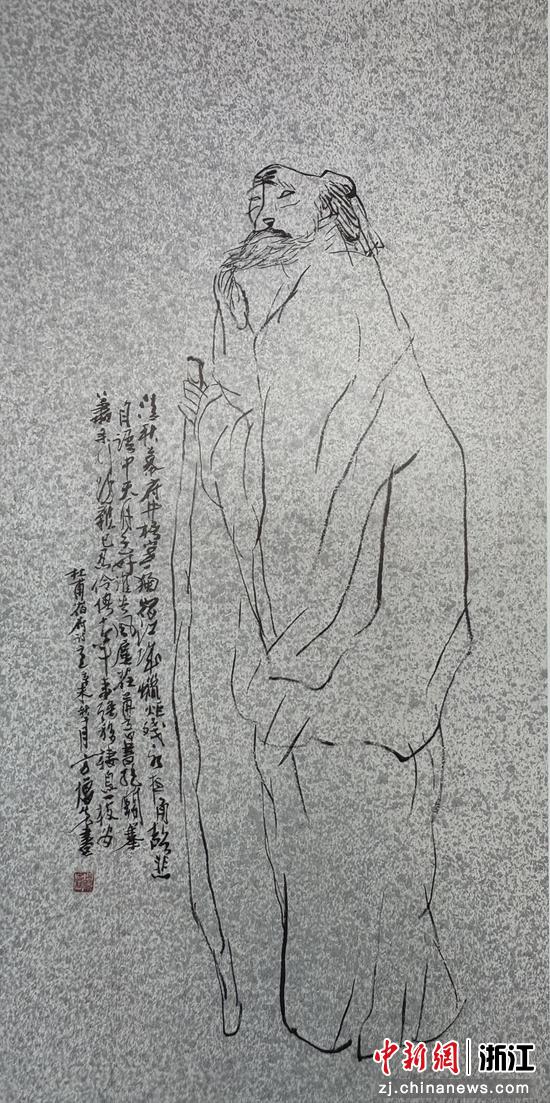

衣袂飘举,显得灵动飞扬 作者供图

描写是中国文学的概念,而描是中国线条的一种技法形式,白描则是用单纯的墨线来勾勒物象,不加任何色彩渲染的一种单色线描画。依照线条的长短粗细轻重刚柔徐疾畅涩虚实顿挫浓淡干湿等变化来表达造型的质量感、体积感、动态感以及画面的层次和空间节奏韵律。中国画史上有传统十八描,其中北齐画家曹仲达以细密刚劲的线条表现衣物紧贴身体的效果,宛如人物刚从水中出来,衣衫贴身下垂,显得庄重内敛,因此他表现衣物褶皱的经典技法就叫“曹衣出水”。而唐代吴道子善画佛像,线条圆转飘逸,所画衣带如被风吹拂,衣袂飘举,显得灵动飞扬,因此画圣也贡献了一法叫“吴带当风”。“十八描”成了中国画师代代相传的笔墨技法。

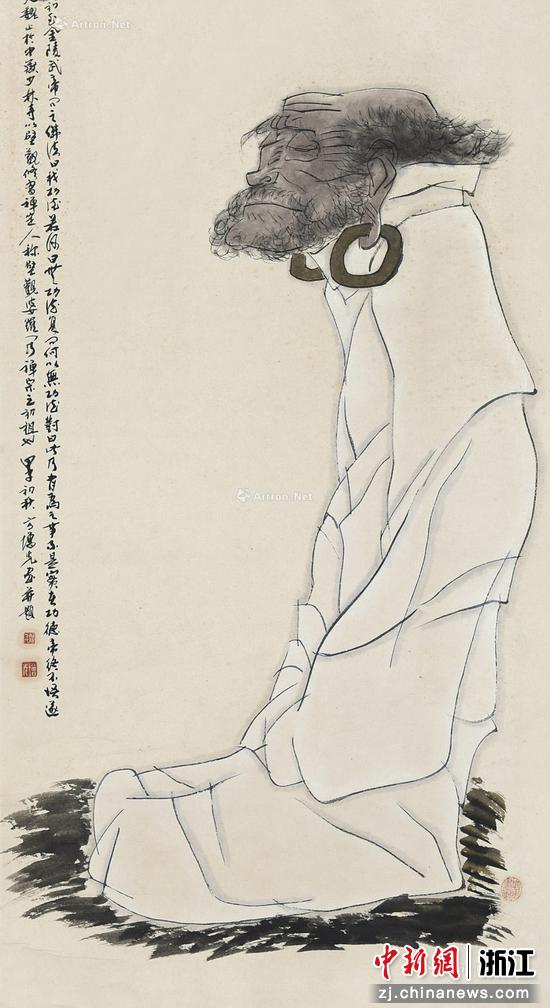

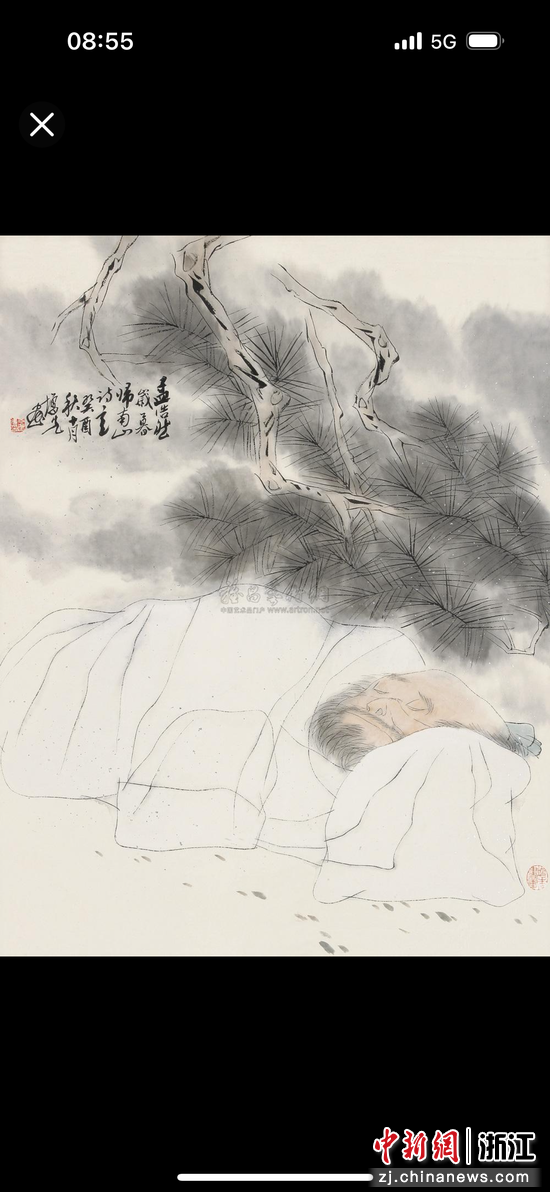

“方氏白描”饮誉画坛 作者供图

说来话巧,乙巳初夏,沈阳故宫博物院策划了一个主题为“雅人深致”的高士题材绘画展。其中明代画家尤求的15米卷《高士图》因为是“首秀”而备受注目。尤求用墨笔白描勾勒出许由、巢父、庄周、颜回、黔娄等97位古代文人高士形象,俨然是一部描绘高士故事表达高士雅趣颂扬高士品格的群英谱。时隔400年,方增先同样以白描法为历代文人高士造像,取得了别具特色的艺术效果,“方氏白描”饮誉画坛。

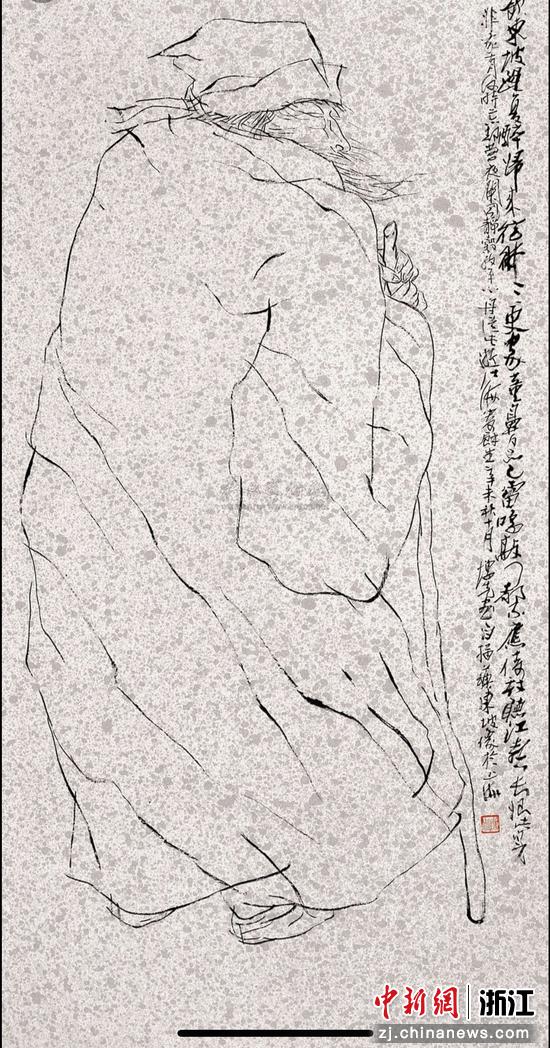

方先生在寻寻觅觅中博采众长兼收并蓄 作者供图

1980年代开始,求新求变的方增先已年过五十,他毅然扬弃了自己创立的写实人物画技法,在几次赴青海收集素材的同时,又一头扑进白描古装人物画的研究。方增先发现传统白描法对勾勒人物形象确有化繁为简提纲挈领之效,但千百年来已固化为定式,有千人一面的程式感,且单线笔法显得单薄无力,承载不够。他决意创新白描法,赋能细线的承载力和表现力。方增先一方面向古典艺术汲取养分,一方面又向民间艺术寻找灵感。这时期,他不断地读史、研诗、填词、临帖,厚积传统文化底蕴,丰富学养,以书入画。他连剪纸、门画、布老虎、皮影也不放过,从中体会天真率性稚拙童趣。中国文化瑰宝唐俑、彩陶纹样、画像石、画像砖、青铜器、古代壁画、瓦当也都是他汲古的对象。甚至把中国戏曲花花绿绿的脸谱也饶有兴致地研究一通。改革开放后,中国传统绘画受到西方现代画法的强烈冲击,方先生在寻寻觅觅中博采众长兼收并蓄希望能够厚积薄发一举突围。直到1988年创作的《母亲》在第七届全国美展荣获银奖和齐白石奖,方重获自信,觉得自己的探索之路没有走错。1991年6月赴珠海潜心创作古装巨幅古文士图,12月就已经创作了60幅古装人物图。1995年5月,上海书画出版社出版《方增先古装人物画图集》,他在序言中写道:有两种因素指引我,一是对形式的追求,这有利于艺术品味的提高,要用一个系列,把这种能力提升上去。二是古代文士,多为悲剧性格,忧愤正契合一种主题中心的追求。这就是缘起。为时代画像为时代立传为时代明德是文艺工作者的天职。参照上世纪80年代末90年代初的国内环境和国际形势,一种深深的忧患意识填塞在有志之士心中。为了抒发忧国忧民的情怀,文人情节浓厚的方增先不由自主地瞄向了群星璀璨的历史文士。

方增先的极简白描法 作者供图

中国是一个悠久的史国,文脉源远流长,每一个文士在历史的长河里是一面旗帜一只号角一盏明灯。其哲思、识照、学问、胸襟、智慧都可以启迪当下。一个文士又是一本书,一千个读者又有一千个哈姆雷特,人人心中有的李白、杜甫该怎么落笔?为文士立像谈何容易!为迎接这一挑战,方增先先生在深思熟虑之后,选择了极简的白描法。此前他曾尝试用传统的白描加水墨来画人物,结果走不出任伯年的影子。这次纯运用游丝细线来勾勒,在构成、肌理、方块形式方面进行大胆探索,注入了夸张和变形的笔调,使得人物的张力和内涵为之一开,装饰性也很凸显。尤其值得称道的是,他的游丝铁线随形律动,形成独特的方氏磨砂线,平而不滑,盈而不实,非常高级感。他往往把一个人物处理成一团或一个块状,运用高超的点线功夫,塑形提神。在借鉴西方现代画法之后,他主动让人物形象变形夸张,起到了传统画法前所未有的艺术效果。一场跨越时空的古今思想交流对话就此展开。方先生画老子:老子似睡非睡地盘坐在青牛背上,悠然西出函谷关,老子的虚静和青牛的稚拙,一把抓住道家要义,再加上一段简练文字的旁白,紫气东来的故事跃然纸上。方先生画东方朔:东方朔长袍执戟,文人操戈,愁眉紧锁,一派滑稽揶揄相。大智若愚,人生无奈,苦逼无如执戟郎,是怀才不遇,还是玩世不恭?方先生画苏学士:苏东坡戴笠穿屐,策杖前行,风雨无阻,豁达超然,衣袂飘飘,扬我心志,吾心安处是故乡。方先生画杜甫,原本形象高大上的诗圣,变形成清攫凄怆的细条状,选取其手握长鑱拾橡栗的生活场景,一副为生计而烦忧且忧国忧民的瘦攫文士形象。与之相反,风流天下闻的田园诗人孟浩然,浑圆胖墩与世无争,在松树下悠然而卧,“不才明主弃,老病故人疏”的孟夫子,是入世好,还是出世好?

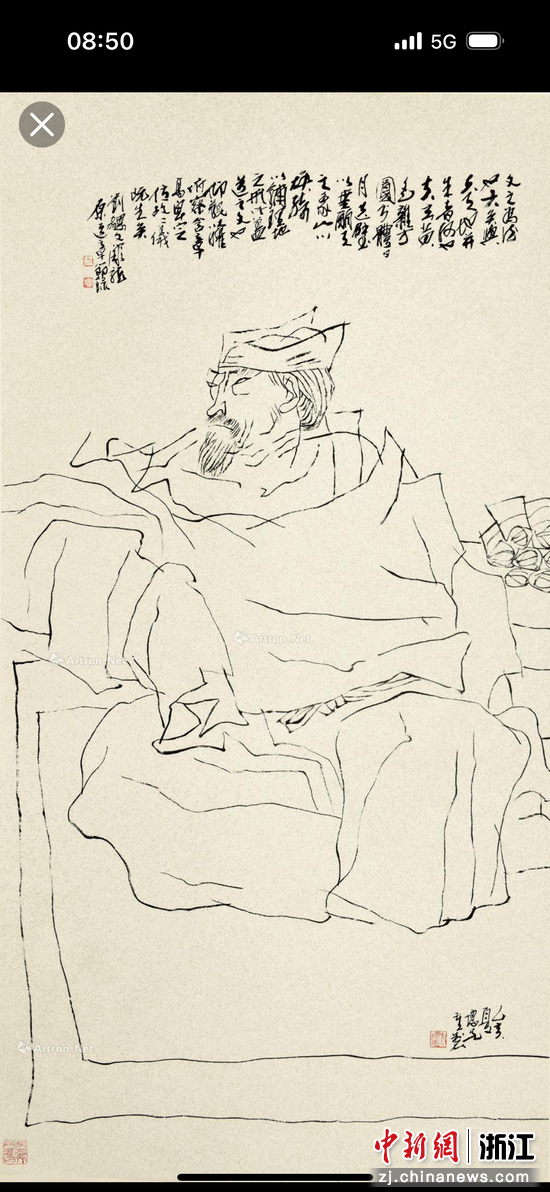

看方增先的古装人物画可以领受到形体结构与构成与情绪统一的全新境界 作者供图

线条是中国画家独到的艺术语言,是中国画的灵魂。如果说西画是体面和色彩的交响,那么中国画就是点线与水墨的协奏,墨不仅能决定形象,分出明暗、拉开距离代替色彩还能制造出画面氛围,线更能分割空间、勾勒骨架,其质地、力度、美感最适宜在宣纸上体现。方增先先生在创作这批古装人物画时,特别注重线的质量,从起笔、行笔、收笔的每个阶段控制线的粗细、弹性、质感。在长期的艺术实践中,方增先总结了用线二十字法,即:概括、对比、穿插、统一、流畅、圆厚、深入、动势、变化、制造。并强调线条粗细以匀为上,曲折以和为用,疏密以适为要,线分百折而不挠。他说,这系列古装白描人物画尺幅巨大,但用的都是单线细线,长的有三尺多,不能压锋铺毫尽情挥洒,每一条线都讲究它的起笔行笔收笔,追求笔力的统一,调控得体,线线见功夫。石刻手法金石味成了“方氏白描”的最大特色。在浦江方增先书画碑刻院内,我们可以欣赏到阴刻在黑色大理石上的人物肖像,细长的铁线在游走中极尽变化之能事,计白当黑,虚实相生,疏密有致。郑宇民先生认为,看方增先的古装人物画可以领受到形体结构与构成与情绪统一的全新境界。构成是为了美不美,结构是为了像不像,境界是为了神不神,这三者在方先生的笔下达到了水乳交融完美统一。诚哉,斯言!

杨展业在《简论方增先的白描古装人物画》中评价说:这批人物画已经完全摆脱了写实主义的影响,是意向中的文人形象而非外形酷似的写实之象。以意象引导造型,采纳了抽象和变形的艺术语言。将中国历史长河的文化名人,共同构筑幻化出一个充满人生忧患的艺术世界。

许江先生由衷赞叹:方增先开创了一条当代中国人物画家独具生面的道路,在这条路上,只有方增先,才能在写实体系转入笔墨自由的表现体系之时没有在走向抽象,从强调写生转向造像之时没有走向僵化,从表现瞬间转入营造隽远之时没有走向空泛。

画家卢坤峰在《谈方增先的人物画》中写道:1980年代方先生调至上海以后,有几年专以白描为主,使传统的十八描之外又增添了“方氏白描”,我这样说是因为他的白描基本上不是描,而是写出来的,是方中见圆、中西融合、以中为主的新笔法。这种笔法有很强的表现力和很宽广的适应性,用于古装时装无不得心应手。用老的十八描画时装人物很困难,解放后大量连环画就是显证,凡是用传统描法的都显得单调无味。现在方先生的白描就大不一样,在线条的组织上、人物的夸张变化上、笔法趣味等方面都令人耳目一新,大有石刻的凝练沉着,也有古朴文人画的余韵。尝试此类笔法者,也有些人,但基本上都像钢笔画,粗点细点而已,与方先生的水平不可同日而语。所以,方氏白描便是新白描的高峰,同样能垂之久远,深广其用。

有人说历史是任人打扮的小姑娘,历史人物更是浩若繁星,千般姿态万般仪容。在没有照相留影技术的年代,画像自然是最好的历史存档。汉初三杰之一、以智慧和谋略辅佐刘邦建立大汉的谋士张良,是一位充满传奇和神秘色彩的历史名人。博浪沙刺杀秦始皇、圯上受《太公兵法》、历经鸿门宴、巨鹿之战、垓下之围,这样一位运筹帷幄之中,决胜于千里之外的风云人物,司马迁在《史记、留侯世家》中这样写道:“余以为其人计魁梧奇伟,至见其图,状貌如妇人好女。盖孔子曰:以貌取人,失之子羽。留侯亦云。”假如把这个历史题材交给方增先先生,他笔下的张良该是美妇相,还是伟哥状?(完)