中新网浙江新闻9月12日电(作者 施卫东) 被冠以”田园诗人”的陶渊明,也有让人津津乐道的哲理诗。《形影神三首》就是陶诗中颇显另类的五言哲理诗,它通过形、影、神三者的拷问来回答人生的真正意义。形影神三者有时矛盾,有时分离,有时对立,有时统一,终归”三才”中的人。对中国人物画画家而言,形神兼备、传神得意、落影离形、形影神归一是最高的艺术追求。纵观方增先先生的艺术征途,他晚年的积墨人物画化入南华妙境,以炉火纯清的笔墨功夫,出神入化的佳思妙构,浑然天成的物我交融,开辟了中国人物画的新境界。

进入新世纪,年逾七旬的方增先到了通会之际,经历了他的衰年变法,也迎来了他的高光时刻。

2007年4月,“跋涉者--方增先艺术回顾展”在上海美术馆举办,巨幅国画《祭天》首次亮相,风驰电掣般的奔放气势,原始混沌中涌现的野性张力,除了震撼还是震撼!一时画界好评如潮。

2009年11月,“方增先人物画大展”在浙江美术馆举行,积墨大画《祭天》《晒佛节--祈福》闪亮登场,厚重的笔墨,恢弘的气势,把浑茫的意境推向极致。

2010年10月,“行行复行行--方增先人物画大展”在中国美术馆举行,整体展呈了方增先从艺60年的艺术成就,止于至善的是积墨人物画。

时隔三年,分别在上海、杭州、北京三地美术殿堂举办大型个展,年逾古稀的方增先迎来了他”随心所欲”的挥洒人生,他的笔墨跃动着一颗艺术生命的激情探索。许江先生深情地赞叹:这颗生命由敏感、灵动、专情趋向宏博、浑厚、整一;这颗生命蘸着墨、挥着笔、饱含着血性,把自己写在那些鲜活的形象之上;这颗生命让笔一道道地交错,让墨一层层积叠而进入生命和物象的浑然合一的境界,进入人与笔墨相应相忘的自由境界。人们在惊叹方增先艺术才华的同时,把称羡的目光聚焦于他的积墨人物画。从写实走向写意再到积墨大画,方增先的艺术风格也从雋淡华润到深沉凝重最后走向浑穆苍茫,其审美取向也从优美走向壮美。

说起方增先先生的积墨人物画,不能不提及两位大师,一位是黄宾虹,一位是潘天寿。当年方增先在杭州国立艺术专科学校求学时,就对他俩崇拜有加。他亲眼目睹黄宾虹在西湖边写生,惊讶地发现他小本本画的和看到的相去甚远。潘天寿说,国画是画想看见的东西,不画不想看见的东西。使他领悟到国画写生是写心中之景,而非眼前之景。“外师造化,中得心源”便是这个意思。他也近距离观摩了宾翁现场示范作画,从中悟出用水用墨用笔的一些道理,特别是什么叫笔笔中锋。黄宾虹的“五法七墨”理论在年轻的方增先心里扎下了深根。后来他师承了黄老先生笔法上的”平、留、圆、重、变”和墨法上的“浓、淡、破、泼、积、焦、宿”,但是在堆积法上他占据了制高点,洞透、滋润、重叠、积加、层染、转换、古厚、气接是方增先的独树。作为校长的潘天寿对方增先的影响更为深远,特别是他奇险、霸悍的画风,一直是方增先心摹手追的样榜。难怪有人说,方增先一直在努力实践着黄宾虹的“浑厚华滋”与潘天寿的“博大雄浑”在人物画上会师,聚合而成一个时代的纪念碑。

积墨法是中国山水画的核心技法之一,通过墨色由淡至深、层层叠加的渍染方式,增强画面的空间层次与厚重感。其技法雏形可追溯至五代董源,宋代范宽、李唐等画家进一步发展,至清代龚贤已形成成熟体系,近代黄宾虹更将其推至“浑厚华滋”的艺术境界。

积墨法和点线艺术的融合运用,成就了不少艺术大师,他在中国山水画中的历史地位相当高。方增先一直在追问一个问题:在唐代以前中国画一直是勾勒加填色,到宋代,在荆、关、董、巨等名家的推动下,转向勾斫皴擦染,开辟山水画的新境界。而中国人物画的手法依然是勾勒加填色,越走越走向式微。人物画能不能借鉴山水画的变革,走出一片属于自己的新天地?他反复比较了龚贤和黄宾虹的积墨画。他发现龚贤重染,黄宾虹重笔,效果黄画更胜一筹。据说黄宾虹的积墨有10遍20遍的反复画,他的这种积墨层层透亮,然人感觉得到画面当中发射出一种如玉般的光芒。其实这也是以书入画的生动实践,他按照书法的构成原则,每一块给另外一个层次留有余地,注重笔墨的阴阳、虚实、动静,做到墨中有墨,墨不碍墨。追求黑是为了白,越黑反衬出越白,知白守黑是艺术之道。方增先深谙此道,在画人物时以积墨法层层复层层,重重复重重地积加重叠。此前,积墨法在人物画中鲜有运用,方增先瞄准它,并作为自己重点探索的方向,是有历史渊源的。1980年代初,方先生第一次去青藏高原,面对大自然的壮美,原来那套用于写实人物的水墨法根本无能为力,文人画的写意点厾笔法,虽然透明滋润、简练明快,但一次性完成的单层水墨总是表现不出厚重的壮美和彪悍。该怎么办?九十年代中期,方增先在策划主持上海双年展时,和西方艺术家多有交流,历代中国人物画用线单薄,质感不显,是留给西方同行美中不足的共同感受。西方诟病的正是吾辈当努力弥补的!该如何破解?早期的浙派人物画以花鸟技法开创新局面,这次可否以山水技法再创新境界?方增先开始尝试山水画中的积墨法,最早用在画达摩身上,他认为达摩是人们眼中的神,过度夸张的墨法用在神身上,大家容易接受。后来慢慢的在人身上运用,但也只是停留在衣饰方面,很少会涉及到人的脸面。他在摸着石头一步一步地过河。

方增先把最饱满的深情留给他最牵挂的人,把最厚重的笔墨泼向最弱势的人群。农民、牧民、藏民是方增先画纸上的真正主角。当方增先这位江南小个子抵达青藏高原时,一切的形象都是那么的高远深沉、粗犷凝重,纤细的画线显得苍白无力,即使泼墨分染也是微不足道。表达厚重的积墨法理应走向纵深。想当年黄宾虹衰年变法,就是从昏黑中层层深厚,从白宾虹走向黑宾虹,最终走向浑厚华滋。浑厚,要求不同的笔触层层交错、层层铺垫;华滋,要求在积叠中体现滋润与透明。黄宾虹后期作品用重叠的墨色来表现厚度和透明,让人眼睛一亮。他甚至会在一张纸上几十遍的积加,甚至正反两面都加以涂抹,以致一张晒干的宣纸竟像一张铁皮一样发出金属的声响。黑团团里墨团团,黑墨团中天地宽,便是积墨法的形象写照。

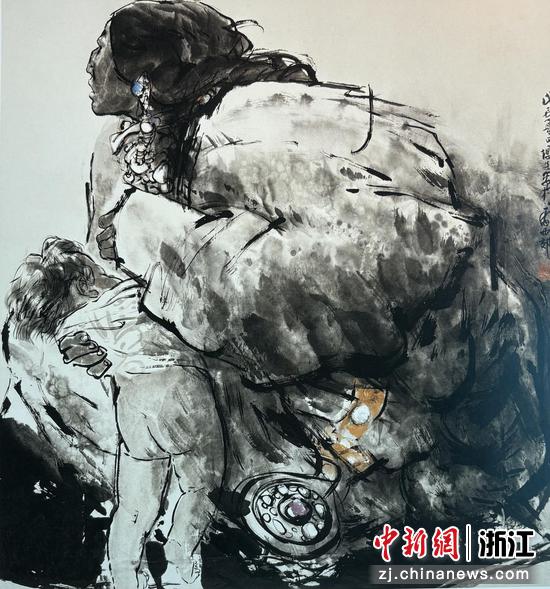

《母亲》是方增先画风上的一个转折点 作者供图

《大山的回忆》 供图

《母亲》是方增先画风上的一个转折点,他舍弃了驾轻就熟的写实手法,运用变形、夸张、表现主义手法,将母亲抱孩子的形象成倍放大,用坚如磐石般的“雄伟”来塑造饱经风霜的女性,母性忧郁的眼神眺望远方,坚挺的鼻梁凸显峻峭,这种人性的夸张,焦虑的表达、剽悍的张扬在借助积墨法后,一举突破了中国人物画原有的承载力,彰显了国画的表达力和冲击力,这是一次形式、构成、抒情、张力多维度的创新,《母亲》斩获齐白石大奖。方先生在画《大山的回忆》时,整整用一周的时间,层层积加,把巍峨的远山渲染成出人意外的黑,把藏族老太太的脸部也积叠得奇黑,大山和人脸融为一体,这是一尊雕凿于大山中的塑像,充满了隐喻色彩。为了把人物形象凸显出来,方先生做了不少对比处理,黝黑的山体与粗糙干枯的头发形成对比,浑圆的山脉与刀刻斧劈般的皱纹形成对比,留白的宽厚藏袍与黑脸黑山形成强烈的对比。无数次的加重墨,不间断的反复渲染,积墨法使人物画的视觉冲击力空前提升。九十年代后他创作出一大批积墨画,如《祝酒舞》《梦》《佛珠》《闲看行路人》《行行复行行》《家乡的板凳龙》,从单个人物到两个人物再到一群人物的延伸,体现了方先生的笔墨技法的不断娴熟,这些画都有共同的特点:宽厚、稳健、坚韧,充满张力的大块构成,蕴藏着跃动的凝重,具有令人震撼的艺术效果。

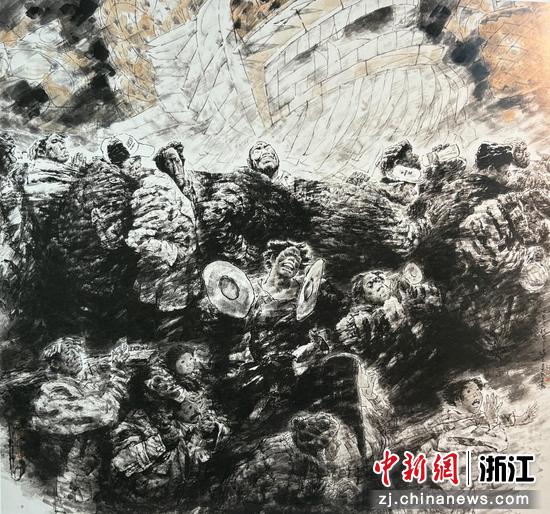

《家乡的板凳龙》 作者供图

积墨法不是江南丝竹,不是小家碧玉,在杏花春雨的江南可有用武之地?《家乡的板凳龙》给出了高分答卷。说起温婉秀润的江南,迎龙灯可是展现江南粗犷彪悍的题材。《家乡的板凳龙》是方先生儿时纯真的记忆,凝结着浓浓的乡愁,多年来一直难以释怀,酝酿长久才破茧成蝶。浦江板凳龙作为国家级非遗项目,从南宋时期一路走来,有着深厚的文化底蕴,承载着一代又一代人的希冀。方增先先生对此充满感情,他一方面现场采风,一方面历史钩沉,做足了案头工作。他整整花了两个月的时间去画草图,构图不断地推到重来,至少变换了一二十次,他竭力用黑白灰解决好明暗、形影、远近、虚实等关系。水墨完成稿水到渠成只用两个礼拜,期间生了三次病,宛如生了个小孩。龙灯在黑夜的人山人海之中盘旋,喧闹声、爆竹声此起彼伏,明与暗在眼前交织,动与静在夜空中沉浮,写实根本无法表达的场面他只截取一个最精彩的片段,一个来自心源的艺术片段,方先生舍弃了人山人海的直觉,抛开透视的远近组合,排除黑夜的不可视效果,以少胜多地概括人物,以平面法组合前后关系,以模糊灰色代替茫茫黑夜,大龙头占据画面一小半,三排人集中于一个平面之中,重心是用墨,层层积染,时时复加,水墨的模糊,使人处在模糊的印象中凝固成整体浑茫的化石,在灯光的反射下形成对夜的联想。各色人等在积墨的渲染中既统一又精微,远望很有气势,近看尽显细节,积墨法使群像塑造再次破圈。《家乡的板凳龙》完美诠释了国泰民安、风调雨顺、丰衣足食的美好愿景,它为传统文化代言,为乡土风情画像。

晒佛节 作者供图

方先生晚年呕心沥血探研的积墨法,在书法技艺和表现主义的加持下,不断走向深,远攀上高峰。《晒佛节--祈福》和《祭天》两件巨幅代表作,以强烈的形式感,博大的气势,厚重的笔墨,超绝的功力给人留下了不可磨灭的印象。《晒佛节》方先生没有画万众瞻仰,千平巨佛展颜的大场面,而是选取了上百名僧侣杠抬堆绣唐卡走向晒佛台的肃穆场景,黝黑厚重的僧袍绵绵相连,如翻滚的乌云似黄昏的森林像深厚的莽原,各种意象随积墨扑面而来,人物画之大境顿开。

祭天(局部) 作者供图

祭天(局部) 作者供图

《祭天》更是宽1250CM,高200CM的巨幅大画,方先生76岁时的扛鼎力作,奔腾的群马、呼啸的人群、漫舞的风马,藏民一场虔诚的祭天仪式在离天最近的高原举行,澎湃激越的线条是一种宣泄,翻跃奔腾的墨团是一种抒发,纵横驰骋的意象更是一次张扬,作品体现了艺术家悲天悯人、民胞物与的情怀,抒发了对藏民的深情厚谊,也表达了自己对宇宙、自然、人生的深刻感悟。积墨的运用,收放自如。团块接榫,笔线连绵,水墨一体,流畅的笔墨让群马裹挟而来,让藏民呼啸而去,像风一样自由,如云一般翻腾,气象万千,气势恢弘。《祭天》凭借波澜壮阔的气势震撼当今画坛。

方增先先生,作为20世纪下半叶中国人物画变革和发展的杰出代表,新浙派人物画当之无愧的领军人物,其艺术生命矢志不渝跋涉在探寻和追索的路上,融汇古今中外,摆脱规矩方圆,创立自家法度,积墨法人物画再次让他彪炳史册,光照后人。(完)