到达摩洛哥的第4天,从瓦尔扎扎特小镇出发,驱车7小时,我们终于抵达向往已久的撒哈拉沙漠。

撒哈拉是无数人心中关于远方与旷野的终极想象 作者供图

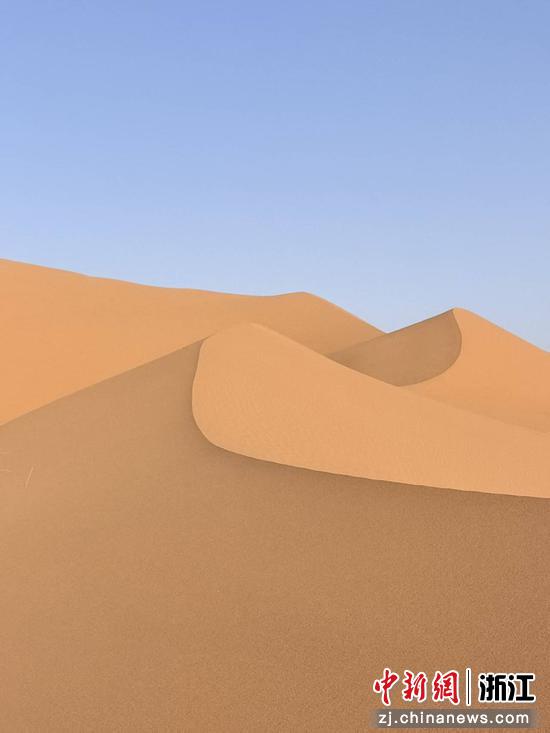

当无垠的金黄铺满视野,我才读懂“撒哈拉”的重量——它从不是地图上的冰冷名词,而是横跨非洲北部、纵贯5600公里的浩瀚生命体,是900万平方公里热沙与石砾的苍茫交响,更是无数人心中关于远方与旷野的终极想象 。

当地导游小马推了推鼻梁上的黑框眼镜,镜片映着远处连绵的沙海——这位毕业于摩洛哥默罕默德五世大学、主修阿拉伯文学的中国交换生,用近乎诗一般的语言介绍说:“摩洛哥的撒哈拉,可以说是世界上最美的沙漠!这里的沙丘富含铁元素,沙粒天生就带着暖色调的底子。就说梅尔祖卡,150米高的巨型沙丘像鎏金堆成的山峦,一铺就是数十公里。风是这里的造物主,时而把沙丘雕成流畅弧线,时而刻出凌厉棱线,每一刻都是独一无二的自然雕塑 。”

整个摩洛哥撒哈拉,就像被打翻的调色盘 作者供图

他俯身掬起一捧沙,细沙从指缝滑落,竟如丝绸般柔滑。“这沙子可不是单调的黄。晨光里是暖融融的鹅黄,正午阳光直射,便折射出耀眼的赤金;夕阳西斜时,沙丘顶先染成珊瑚橙,背阴处又沉淀出豆沙红。整个摩洛哥撒哈拉,就像被打翻的调色盘,藏着最动人的浪漫 。”

夕阳将最后一缕金红霞光,斜斜投在沙丘顶端 作者供图

夕阳将最后一缕金红霞光,斜斜投在沙丘顶端。原本橙粉交融的沙粒,瞬间镀上一层暖铜色。我们抖开靛蓝与米白交织的当地长袍,用头巾裹紧鬓角与脖颈挡住风沙,踩着细软沙粒跨上单峰骆驼的背脊 。那孤挺的驼峰触感厚实,几峰骆驼昂头迈着沉稳步子,蹄子落下扬起细沙,又迅速归于平静 。单峰驼的身影被暮色拉得修长,与起伏的沙丘交织,勾勒出随驼队移动的流动剪影 。

驼队移动如流动剪影 作者供图

牵驼队的是位十三四岁的当地少年,白色头巾下露出明亮的眼睛。旧帆布鞋沾着沙粒,却丝毫不影响他的利落动作,指尖拂过驼峰时,还会轻轻拍拍骆驼脖颈,像是在安抚伙伴 。他说暑假总帮父亲照看驼队,手中缰绳轻拉,骆驼便默契调整步伐。少年牵着缰绳默默走着,声音被风吹得细碎,恰好融进撒哈拉的暮色里 。

最后一抹霞光从沙丘边缘褪去 作者供图

最后一抹霞光从沙丘边缘褪去,夜空像被墨汁晕染,骤然沉入深邃墨蓝。起初只有几颗亮星闪烁,片刻后,星星像被唤醒的精灵,一颗接一颗跳出夜幕,密密麻麻缀满苍穹。银河如淡银色丝带,清晰横跨撒哈拉夜空,连星云中的朦胧光斑都能隐约看见。

没有城市霓虹的光污染,没有车水马龙的喧嚣,天地间静得能听见自己的呼吸。只剩风掠沙丘的“沙沙”轻响,像撒哈拉在低语;星光洒在沙地,碎成无数细密光点,走在驼队后方,连脚下沙粒都裹着淡淡星辉 。

晚饭过后,指尖还沾着烤馕的麦香与椰枣的甜润,出门便见营地中央篝火熊熊。橙红色火苗贪婪舔舐黝黑木柴,迸出的火星像细碎金箔,噼啪声混着木柴焦香,把周围沙丘映出暖融融的光晕,连空气中的沙粒都裹上柔光 。

几位柏柏尔人踩着沙粒从帐篷后走出。老者裹着靛蓝色缠头巾,衣襟绣着细密白色几何纹,怀中抱着琴身圆润的鲁特琴,深褐色琴木在火光下泛着温润光。琴弦轻拨,绵长颤音流淌而出;身旁青年斜挎手鼓,鼓面蒙着深色兽皮,手掌重落,浑厚明快的鼓点顺着晚风散开,与鲁特琴旋律缠绕交织。最左侧的汉子突然开口,沙哑嗓音裹着沙漠粗粝,唱起柏柏尔古老歌谣——这乐声与歌声,是沙漠最温柔的慰藉。为驱散长夜孤独,柏柏尔人把日子谱成曲,把心事敲成鼓点 。

篝火旁的人不自觉围拢过来。穿亮色长裙的姑娘跟着鼓点轻轻跺脚,沙粒在脚边扬起又落下;戴棒球帽的小伙子晃着脑袋,手指跟着节奏轻敲膝盖。

小马站在火光边缘,笑着解释:“撒哈拉里没有城市喧嚣,只有风过沙丘的‘沙沙’声、驼铃的‘叮当’声作伴。柏柏尔人天生带着音乐基因,他们把对沙漠的敬畏、对生活的热爱,都揉进鲁特琴琴弦与手鼓节奏里,借乐声对抗孤独,让每个夜色包裹的夜晚,都有歌声与星光作陪 。”

火光渐暗,驼铃与乐声随晚风隐去,唯有星光漫撒沙海,静静等候晨光破晓 。

晨光刚漫过沙丘脊梁,把起伏沙浪染成暖金 作者供图

第二天一早,我们乘越野车向撒哈拉深处进发。晨光刚漫过沙丘脊梁,把起伏沙浪染成暖金。司机萨达姆脚掌轻压,引擎立刻发出雄浑低吼,车轮碾过带露软沙,径直冲进壮阔沙海 。

他握方向盘的手稳如嵌进金属的磐石,目光穿透挡风玻璃上跳动的细沙,精准捕捉沙丘褶皱间的隐秘轨迹。“轰——”引擎声陡然拔高,越野车化作挣脱缰绳的野马,顺着陡峭沙坡俯冲而下。车身在颠簸中震颤,座椅弹簧发出急促“咯吱”声,细沙从车窗缝隙钻进来,落在他黝黑的脖颈上,他却浑然不觉。只见他手腕轻旋,方向盘在掌心划出流畅弧线,车轮碾过沙壁,溅起漫天金芒,如流星坠落撒哈拉 。

越野车越过沙漠后划出金色弧线 作者供图

前方沙丘斜壁如被巨手抹平的脊背,坡度虽缓却仍带着几分凌厉。萨达姆非但不减速,反而把油门踩到底。车头微微扬起,车身与沙坡形成一道紧绷的斜线,车上的人惊呼声还没落地,他已迅速松开刹车,借惯性让车子顺着沙坡平稳滑下。车轮卷起的沙粒密集打在车身上,“噼啪”声不绝于耳,宛如撒哈拉专属的即兴交响乐 。越野车在他手中仿佛有了生命,时而如银鱼穿梭沙丘缝隙,时而似奔马驰骋开阔沙原,在晨光沙浪间,划出充满野性与刺激的金色弧线 。

越野车最终停在两座高耸沙丘之间,引擎轰鸣渐渐沉落,余韵混着晨风沙粒的轻响,一同消散在空旷的撒哈拉 。

一时兴起,我俯身踢掉拖鞋。赤足踩上沙面的瞬间,意料之外的微凉顺着脚掌漫开——晨沙褪去正午灼烫,裹着夜露余温,细沙从趾缝缓缓溢出,像无数细碎触角,与脚掌轻轻摩挲 。双手撑着松软沙坡向上爬,膝盖不时陷进沙层,每向上一步,脚下都打滑下陷半寸,沙粒顺着脚踝簌簌滑落。终于攀上沙丘顶端,预想中的沙海壮阔尚未出现,迎面风沙却瞬间裹住全身,视线顷刻模糊 。

风里裹挟的不是粗粝沙砾,而是极细极轻的沙粉——它们像无形的雾,钻进衣领、扑在睫毛上,连睁眼都要费力拨开沙雾;指尖下意识捻起一捧,沙粉不沾指腹,簌簌从指缝漏下,只留下一层若有若无的温热。这一刻我忽然彻悟,撒哈拉的沙之所以细腻,原是被千万年烈风反复撕扯、打磨,才把粗砾吹成能随风起舞的粉末,温柔触感里,藏着岁月最凛冽的力量 。

沙粉粘在脚踝,望着远方起伏的沙脊,忽然想起昨夜柏柏尔老人弹琴时坚毅的眼神 。指尖捻着滑落的沙粉,思绪飘远:正是在这风沙如刀、生存维艰的撒哈拉绝境,柏柏尔人与图阿雷格人,才淬炼出如沙丘般沉稳、如磐石般坚韧的性格 。

他们把生存准则刻进血脉——一面是“沙漠好客”的温情,遇见素不相识的陌生人,或是风尘仆仆的旅人,都会倾尽所有递上救命清水、分享食物,甚至让出栖身帐篷。这从不是简单的礼貌,而是撒哈拉绝境中,人与人相互托举、共抗自然的生存本能 ;另一面是融于骨血的荣誉坚守,一旦许诺,便拼尽全力兑现,违约在他们眼中,是对个人尊严与部落荣光最沉重的践踏 。

也难怪德国经典汽车“途锐”,会以“Touareg”(图阿雷格)为名——就像这些沙漠勇士在沙海中从不迷失方向,途锐也能在复杂路况中为驾驶者指引前路,借这群撒哈拉行者的坚韧、可靠,以及对极端环境的强大适应力,诠释车辆在复杂路况下的卓越性能,让钢铁座驾也拥有沙漠勇士般的灵魂 。

越野车再度启动,车轮碾过清晨足迹,把沙顶的风、指尖的沙粉、篝火旁的乐声轻轻抛在身后。我忍不住回头望去——晨光已爬满远方沙丘,原本沉在阴影里的沙脊,镀上一层耀眼金箔,沙粒在光线下折射出细碎光点,像把星星撒在撒哈拉的沙坡上 。

撒哈拉从不是一场短暂的遇见 作者供图

忽然懂得,撒哈拉从不是一场短暂的遇见。那些被风雕刻的沙丘、星光织就的夜幕、柏柏尔人琴弦上的心事,还有图阿雷格人刻在血脉里的坚韧,早已顺着沙粒钻进衣领,融进呼吸。往后无论身处何地,想起“远方”二字,掌心仍能触到撒哈拉晨沙的微凉,指尖还留着沙粉的温热,耳畔仍回荡着鲁特琴的颤音,眼前会重映晨光吻过的沙海、向深处走去的驼队——这便是撒哈拉赠予的,最滚烫也最难忘的印记 。(作者 杨晓光)