非斯古城全貌 作者供图

离开撒哈拉,驱车北上七八小时。柏油路在阿特拉斯山脉的褶皱间蜿蜒。当风中的沙粒渐少,薄荷的清冽与皮革的微腥悄然漫进车窗时,千年古城非斯的轮廓,已在北非的暮色里晕成一片朦胧的赭黄。

非斯古城城堡 作者供图

这座始建于公元8世纪的摩洛哥皇城,静卧于中阿特拉斯山脉南麓的盆地之中,北接地中海商港,南连撒哈拉古道,自古便是北非陆路丝绸之路的“十字路口”。骆驼商队曾驮着黄金、香料与象牙在此交汇,让它成为横跨欧、亚、非三洲的贸易与文化枢纽。作为摩洛哥四大皇城之一,非斯老城以九千条巷陌织就迷宫,七处世界文化遗产星罗棋布,其中尤以世界最古老的大学——卡拉维因大学最为耀眼。它被联合国教科文组织誉为“活着的阿拉伯-柏柏尔文化博物馆”,是全球现存规模最大、保存最完整的中世纪城市肌理。

世界最古老的大学——卡拉维因大学 作者供图

卡拉维因大学被联合国教科文组织誉为“活着的阿拉伯-柏柏尔文化博物馆” 作者供图

抵达非斯的第一晚,我们宿在老城边缘的民宿,枕着巷子里隐约的铜器錾刻声与远处清真寺的宣礼声入眠。次日清晨,晨光刚漫过雕花窗棂,小马便来了。他是摩洛哥默罕默德五世大学的中国交换生,学阿拉伯文学。后来我才注意到,他竟能读懂门楣上那些镌刻在时光里的经文。

他带我们循着青石板路往老城深处走。巷子渐渐苏醒:面包房飘出刚出炉的库斯库斯香气,穿靛蓝吉拉巴长袍的老人提着陶罐去打水,毛驴驮着皮革缓步走过,铜铃在晨风中轻响。拐过三道巷口,卡拉维因大学的柏木雕花门悄然出现,门楣上,“求知是每个穆斯林的天职”的阿拉伯文经文,在晨光中泛着温润的光泽。

卡拉维因大学柏木雕花门的门楣 作者供图

我们未能入内,只在墙外驻足。不时有穿白袍的学生从侧门轻步进出,怀里抱着古籍,书页边缘已被翻得泛白,低声诵读的经文声顺着门缝飘出,与巷口铜匠铺“叮叮当当”的錾刻声奇妙交织。

小马站在石阶上,望着那扇门,语气轻却笃定:“公元859年,一位叫法蒂玛的女子捐资建了它,最初只为讲授《古兰经》。可后来,它成了整个伊斯兰世界的学术灯塔。”他指尖轻点门楣,“12世纪,伊本·鲁什德在这里注释亚里士多德,手稿传到欧洲,点燃了中世纪哲学的火种;15世纪,天文学家伊本·哈提姆在庭院搭起观星台,用铜星盘记录星象——那些写满阿拉伯数字的笔记,至今还锁在图书馆的恒温柜里。”

我忽然明白,非斯的学术之光,从来不是孤悬于高塔的星辰。它的根,深扎在丝路的尘土里。商队带来黄金与香料,也捎来印度的数字、中国的造纸术。当抄经生第一次用轻薄的纸张替代羊皮,知识便顺着商路流得更远。小马说:“10世纪,伊本·白图泰曾用三匹骆驼的货物,在非斯集市换了一本《几何原本》的抄本。”那时的非斯,既是贸易码头,也是思想的渡口——数字在此西传,纸张在此落地,哲学在此转译。贸易滋养学术,学术反哺文明,彼此缠绕,如巷中藤蔓,共生共荣。

古城街景一角 作者供图

从大学外墙拐进铜匠集中的区域,錾刻声愈发清亮。几位匠人蹲在青石板上,小锤在铜盘上敲出柏柏尔传统的“星辰纹”,手边摊着泛黄的纹样图谱。“这图谱是祖父传的,”一位匠人抬头,额角沾着铜屑,“源头是卡拉维因古籍里的对称法则——每道纹路角度都得准,就像学者抠经文细节似的。”小锤落下,铜屑在晨光里闪着碎光,落在铺前嵌着石榴汁痕迹的石板上——仿佛百年前的铜屑,从未真正沉寂。

我原以为,知识是高悬于学堂的明灯;此刻才明白,它也是匠人掌中那柄精准落下的小锤——理论的光,终要落入生活的砧板,才能锻造成器。

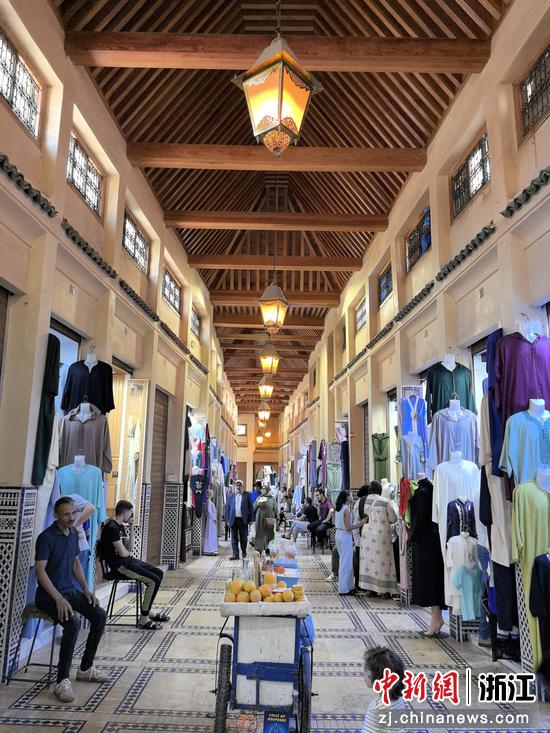

古城巷子两侧的铺子 作者供图

古城市场街景一角 作者供图

古城市场一角 作者供图

再往深处走,香料市场的气息扑面而来。巷子两侧的铺子,像被风掀开的药典,墙上挂满粗布口袋,肉桂的醇厚、藏红花的馥郁、百里香的清冽在空气中交织,浓烈得仿佛能攥出一滴精油。店主掀开陶罐,橙花干簌簌作响:“去年春天从撒哈拉边缘采的,泡茶能尝到阳光味。”他一笑,“后来才知道,11世纪卡拉维因的医典里,早写着橙花入药,治头痛。”

原来,这些代代相传的生活智慧,早已与大学的学术脉络缠成一股绳——知识不在远方,它就藏在一杯茶里,藏在一道菜中,藏在每一个非斯人日复一日的呼吸之间。

皮革染房一一菲斯古城最具代表性的文化符号之一 作者供图

最动人的,是皮革染坊的景象。站在高处的观景台俯望,数十个圆形染缸如调色盘般铺开,靛蓝、赭石、明黄的染料在阳光下泛着黏稠的光。工人们赤脚站在染缸中,木桨搅动,动作沉稳有力,溅起的染料在石板上留下深浅不一的印记。我伏在栏杆上,恍惚间像站在时间的调色盘前——每一次搅动,都不是在染皮革,而是在为“传统”写下新的注脚。

小马指着那抹沉静的靛蓝:“这方子,是从大学中世纪手稿里抄的——指甲花混着橄榄枝,发酵四十天。”染好的皮革挂在竹竿上晾晒,风一吹,“哗啦”声响与远处的宣礼声、巷中的叫卖声缠在一起,成了非斯最鲜活的背景音。

暮色降临时,卡拉维因清真寺的宣礼声响起,声波掠过九千条巷陌,惊醒了巷口面包房刚出炉的库斯库斯香气。

非斯古城城门 作者供图

回望这座古城,才懂非斯的千年,从不是孤立的存在。卡拉维因的学术根脉,顺着丝路的血脉,流入铜匠的錾刻、香料的配比、染缸的色泽——知识不再封存在书页里,而是从学者的笔尖,流到匠人的掌心,最后融入每一个非斯人呼吸里的生命力。

非斯古城一角 处处体现着古老文明传承 作者供图

它用每一声吆喝、每一次敲打、每一缕香气诉说:

真正的文明传承,从不是静止的古迹,

而是与生活共生的文化脉搏。

它不纪念过去,它就在延续之中。

直到今天,仍在非斯的每一次呼吸中,

平稳而有力地跳动。

(作者 杨晓光)