中新网浙江新闻4月27日电 题:杭州西溪湿地开园20周年 王国平接受专访释疑杭州“金镶玉”模式

作者 严格 林波

杭州西溪国家湿地公园(以下简称“西溪湿地”)是中国第一个也是唯一集城市湿地、农耕湿地、文化湿地于一体的国家湿地公园。自2005年开园,西溪湿地持续做好“保护、管理、经营、研究”四篇文章,实现“生产、生活、生态”三大空间布局相融合。

西溪湿地综保工程总投资达140多亿元,却并未给地方财政增加负担,绿水青山的优质生态直接转化为金山银山的城市增值,正向反馈于产业功能迭代和绿色税源拓展。

杭州以湿地公园为“玉”,以湿地周边区域的开发和保护为“金”,通过“赋金于玉”实现“金玉成碧”,带动湿地公园“金镶玉”组团发展方式,实现旅游、求学、居住、创业等城市价值复合化、城市功能集约化发展。西溪湿地正是通过这种“金镶玉”模式,生动实践了“绿水青山就是金山银山”的理念,也为全球城市中湿地的保护和利用提供了科学有效的借鉴模式。

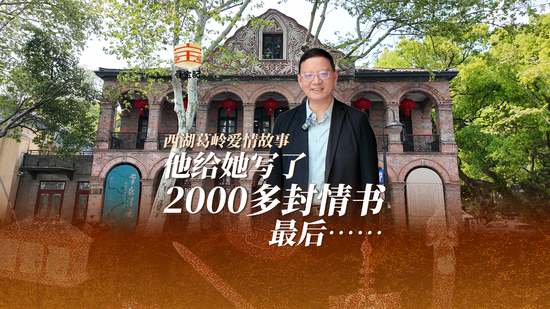

时值杭州西溪湿地开园20周年,原中共浙江省委常委、杭州市委书记,浙江省城市治理研究中心主任王国平接受中新社专访,释疑杭州“金镶玉”模式。

原中共浙江省委常委、杭州市委书记,浙江省城市治理研究中心主任王国平。 (浙江省城市治理研究中心供图)

中新社记者:2025年是“绿水青山就是金山银山”理念提出20周年,也是杭州西溪湿地开园20周年。请您介绍当时杭州市委、市政府为什么要推动西溪湿地综合保护工程?

王国平:西溪与西湖是杭州最重要的生态绿地和生态旅游资源。从2003年开始,在省委、省政府的支持下,杭州实施西溪湿地综合保护工程,恢复和重建生态型、景观型、文化型的河沼型次生湿地,对于杭州保护绿地生态系统、改善生态质量、提升城市品位、促进人与自然和谐相处及经济社会可持续发展,都具有重要作用和深远影响。

西溪湿地是杭州独一无二的自然资源。首先,湿地具有难得的生态功能。现在的西溪湿地,自然地形是西溪河流经留下—古荡段两岸的一片鱼塘水网平原,是以鱼塘为主,并由部分河港湖漾及狭窄的塘基和面积较大的河渚相间组成的次生湿地。无论从历史还是现实看,西溪湿地都是杭州绿地生态系统的重要组成部分,具有保持水源、净化水质、蓄洪防旱、调节气候、清新空气和维护生物多样性等多种重要生态功能,是杭州生态安全和经济社会可持续发展的重要基础,可谓杭城之“肾”。

其次,西溪湿地拥有幽雅的自然景观。基于得天独厚的自然生态和独具匠心的人工雕琢,西溪湿地曾出现“西溪八景”“秋雪八景”“曲水八景”等一大批千姿百态、情趣各异的独特景观。西溪水道如巷、河汊如网,蜿蜒曲折、碧波荡漾,牵连着鳞次栉比的鱼塘,“水在村中,村在水中,人水交映,变化无穷”,处处散发着田园牧歌式的韵味。西溪湿地幽雅的自然景观,构成了独特的西溪景致,具有“野之美、冷之美、幽之美、静之美”四种特质。保护西溪湿地,就是保护西溪的“美”。

同时西溪湿地蕴含丰富的文化内涵。与绝大多数湿地缺乏人类活动不同,西溪湿地地处杭州市区,与人类活动和杭州这座历史文化名城的发展密不可分。西溪自古就有隐逸之美名,被文人墨客视为世外桃源,视为休闲、养生、隐居和吟诗作画的理想佳境。苏东坡、唐伯虎、张岱、康有为、郁达夫、黄宾虹等名人,创作了一大批诗文、匾联、碑文、游记等。清代康熙、乾隆两帝也曾游历西溪,并留下了若干御诗。西溪的民俗文化丰富多彩,“龙舟胜会”“集市灯会”“民俗野餐”等传统民俗,历史悠久,雅俗共赏,极富江南水乡的田园气息。保护西溪湿地,就是保护一支重要文脉。

然而,21世纪初,西溪湿地保护迫在眉睫。

西溪湿地历经了东晋发现、唐宋发展、明清全盛、民国衰落的演变过程。特别是民国以后的近百年中,由于战争、动乱、过度人为干预和缺乏严格保护,西溪湿地逐步走向衰落。新世纪之初,西溪湿地的保护与开发问题成为摆在杭州市委、市政府面前的一道必解的难题。一是湿地面积锐减。历史上的西溪湿地,东起松木场、古荡,西至留下小和山一带,面积达60平方公里,可谓地广人稀。随着工业化和城市化的推进,西溪湿地大量被侵占,湿地面积锐减至不到10平方公里。二是生态功能退化。由于西溪湿地人口剧增,当地产业结构又以农业为主,而农业总产值中养猪业占了近70%。西溪湿地曾有生猪存栏2万多头,生产、生活污染十分严重,造成河道淤塞、水质恶化,西溪的水已成为劣Ⅴ类水。环境的退化让西溪成为市民不愿踏足的荒芜之地。三是自然和人文景观遭到较大破坏。民居杂乱,垃圾堆积,污水四溢,“脏乱差”现象十分突出。特别是20世纪90年代后,西溪地区的主要劳动力纷纷外出打工创业,竹园、柿园等因疏于管理日渐衰败,土坎、高墩因缺少维护而逐渐夷平,河塘岸线坍塌,百年树木倒伏,优美的自然景观已远不如昔。文化古迹损毁相当严重,先人留下的诗词、匾联、碑刻等散佚流失,传统建筑基本湮没,文化品位与鼎盛时期相比落差明显。四是西溪湿地关系着城西片区的发展。随着城市化进程的快速推进,城西片区面临着生态环境恶化、城市设施落后、产业发展滞后等诸多问题,迫切需要立足自身资源禀赋,寻找一条高质量发展之路。西溪湿地具有重要的生态调节功能,如净化水质、调节气候、防洪蓄水、保护生物多样性等,对改善城西片区的生态环境和人居环境意义重大。同时,它也为城西片区提供了独特的景观资源,为发展生态旅游、提升区域形象和区域价值创造了条件。通过综合保护可以积极调整当地产业结构、促进产业升级,使得杭州生态质量和城市品位都得到有效提升。

可以说,西溪湿地综合保护工程,是一项保护环境的“生态工程”、传承历史的“文脉工程”、造福于民的“民心工程”、提升城市品位的“竞争力工程”。

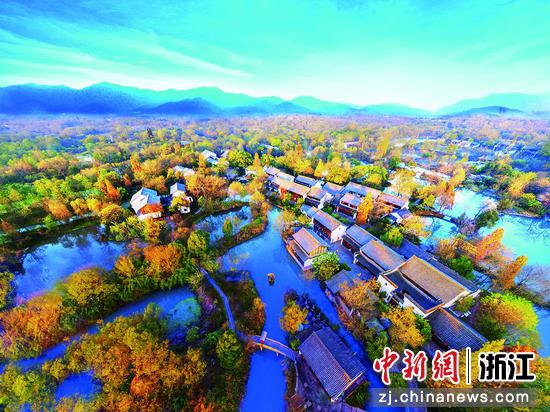

西溪湿地一景。 (浙江省城市治理研究中心供图)

中新社记者:西溪湿地综保工程总投资达140多亿元,却并未给地方财政增加负担,绿水青山的优质生态直接转化为金山银山的城市增值,正向反馈于产业功能迭代和绿色税源拓展。在这一过程中,是如何实现“多赢”的?

王国平:2005年5月,西溪国家湿地公园开园时,时任浙江省委书记的习近平同志发来贺信。他指出:“实施西溪湿地综合保护工程,建设首个国家湿地公园,对于促进人与自然和谐相处,改善杭州城市生态环境质量,建设国际风景旅游城市,具有积极的作用。”

20多年来,杭州持续推进西溪湿地综合保护,在国内率先采用“湿地公园”模式,坚持“人民至上”“积极保护”方针,成功探索了一条从“湿地公园”向“湿地公园型城市组团”转型的绿色发展之路,确立并打响了“游在西溪、学在西溪、住在西溪、创业在西溪”品牌,形成了POD(Park Oriented Development以城市公园等生态设施为导向)发展的西溪模式,是“绿水青山就是金山银山”理念的生动诠释和实践探索。POD模式是以湿地公园为“玉”,以湿地周边区域的开发和保护为“金”,通过“赋金于玉”实现“金玉成碧”,带动湿地公园“金镶玉”组团发展方式,实现旅游、求学、居住、创业等城市价值复合化、城市功能集约化发展。

一是落实生态功能,夯实“旅游”的基础,实现“游在西溪”。最大限度保留原生湿地生态特征和自然风貌,保护湿地生物多样性,将生态保护作为旅游发展的前提和基础。

2012年1月,西溪湿地被“国家旅游局”(现为国家文旅部)评为5A级景区,西溪国际旅游综合体成为集世界酒店集群、湿地博物馆、精品商业街与公共服务装置于一体的国际旅游综合体。如今,西溪景区作为一个完备的旅游系统,已形成功能复合的综合性服务体系,可为居民和来此旅游的人员提供吃、住、用、游玩等个性化的服务。不仅如此,信息化、多元化的服务已经非常成熟,整个旅游区域能够融合各类资源,形成互相依存、互相补充、别具特色的业态集聚区。

二是落实文化功能,营造“求学”的氛围,实现“学在西溪”。注重挖掘、展示、利用源于次生态湿地的人文资源,提高文化与生活的亲和力、文化与经济的融合力,形成独特的文化品质和宜学氛围。西溪湿地周边地区形成了以浙江大学、浙江省委党校、杭州师范大学为代表的高教密集区。西溪湿地作为科普基地,是全国首批“中小学环境教育实践基地”“国家生态文明教育基地”。中国湿地博物馆与西溪研究院联手打造了“西溪文化研究模式”,为湿地保护和文化传承开辟了新的路径。

三是落实人居功能,提升“居住”的品质,实现“住在西溪”。以“职住平衡、产城融合”为理念,西溪湿地周围形成功能齐全的新兴住宅集聚区,吸纳了20多万常住人口。西溪湿地内的搬迁户已被全部纳入城镇居民社保体系,涉及的各村级集体均享受10%留用地政策。现在西湖区许多村集体经济组织就是利用留用地建起了宾馆、写字楼和商场,既解决了失地农民的就业问题,又使失地农民变成了股民,每年能有稳定的分红。

四是落实产业功能,构筑“创业”的优势,实现“创业在西溪”。统筹规划产业体系,以环境优势构筑经济优势和人才优势,形成发达的文化经济、知识经济、生态经济和人才经济。西溪周边以创意产业园、阿里巴巴淘宝城、海创园、恒生科技园为代表的创业型企业相继落户科技文化创新区。西溪国际旅游综合体拥有以西溪创意文化为主的集聚创意产业园。西溪创意产业园,集聚着全国优秀人才和文化艺术资源,使杭州和西溪成为文化和艺术核心地域,成为全国同类生态产业园的引领者和示范者。

湿地公园模式促进了经济发展的转型升级,变过去的“猪头经济”“鱼头经济”为旅游经济、文创经济、绿色经济。坚持“积极保护”的理念,就是以保护为目的,以开发为手段,通过适度的、有条件的开发来实现真正意义上的保护。把生态工程视为城市基础设施建设工程,以此带动了工程周边乃至于整个城市的增值,进而反哺西溪综保工程的前期投入经费。西溪国家湿地公园模式,通过周边土地增值和产业发展,实现了正向反哺,确保了湿地保护的可持续发展。后来事实证明,西溪湿地这一特殊的城市生态基础设施在杭州城市绿色发展、转型发展过程中发挥了重要作用。

杭州西溪湿地一景。 (浙江省城市治理研究中心供图)

中新社记者:杭州三大综合保护工程有没有共同点和不同点?

王国平:从2001年开始,杭州陆续实施三大综合保护工程。西湖综合保护工程、西溪湿地综合保护工程、京杭大运河杭州段综合保护工程均以“生态为基、文化为魂、民生为本”为共同纲领,构建了“三生融合”的多维度保护发展体系。

首先是生态修复与环境保护的统一目标。三大工程均将生态修复置于核心地位,通过科学手段改善环境质量。西湖综合保护工程通过疏浚清淤、引水换水和湿地建设,显著提升了水体透明度与自净能力;西溪湿地工程以恢复原生生态系统为目标,通过保留原生态植被、控制开发强度,使湿地生物多样性大幅增加;京杭大运河杭州段则重点实施截污纳管、河道清淤与绿化景观工程,逐步消除工业污染遗留问题。三者在实践中均强调“最小干预”原则,例如西湖拆除违建,还湖于自然,西溪保留80%以上原生地貌,运河清理沿岸污染源等,共同构建了杭州“山水城市”的生态基底。

其次是历史文化传承与景观修复的协同推进。文化基因的挖掘与保护是三大工程的另一共性。西湖工程以“修旧如旧”为准则,修复了雷峰塔、钱王祠等历史景观,重现“一湖映双塔”的南宋盛景;西溪湿地重建河渚古街、洪钟别业等文化遗址,并依托中国湿地博物馆、展览馆等空间载体开展生态教育与文化传播,恢复各类民俗活动;运河工程则通过修缮桥西历史街区、富义仓等文化遗产,助力大运河成功申遗。三者均注重历史文脉的延续,将文化资源转化为城市记忆载体,实现了自然景观与人文内涵的深度融合。

再次是民生导向与公共空间开放的普惠理念。提升市民生活品质是工程实施的共同出发点。西湖提出“还湖于民”,通过拆除围墙、取消门票,成为中国第一家也是迄今为止唯一一家不收门票的5A级景区;西溪湿地打造为城市“绿肺”,提供公共生态休闲空间;运河沿岸建成开放式景观带,惠及数百万居民。三大工程均通过优化公共资源布局,将生态福利转化为社会效益,体现了“以民为本”的城市治理逻辑。

最后是秉持“XOD模式”引领城市发展转型。三大工程均遵循“XOD模式”,以“多规合一”为框架,统筹经济、社会、生态效益,推动城市从粗放扩张向集约高效转型。通过基础设施与土地开发一体化推进,形成“投入—增值—反哺”的良性循环,西湖以免费开放带动周边产业增值,西溪通过周边适度开发反哺生态保护,运河以棚户区改造释放土地潜力。这一模式不仅破解了城镇化“钱从哪里来”的难题,还实现了财政减负与民生改善的双赢,推动杭州从“规模扩张”转向“品质提升”,为城市可持续发展提供了创新范式。

三大工程在生态保护、文化传承、民生改善和引领城市发展转型等方面既有共同的目标,又因各自的定位和特点存在显著差异。西湖以文化景观重塑城市身份,西溪以生态修复探索人与自然关系,运河以遗产活态保护推动城市更新。三者差异化路径的背后,是杭州对“山水城市”理念的深度实践——既尊重自然本底与历史肌理,又创新资源转化模式,最终实现生态效益、经济效益与社会效益的协同提升,为全球城市可持续发展提供了“杭州样本”。

差异性首先是核心定位与功能导向的差异化。西湖工程聚焦“世界级文化景观”目标,强调历史全景修复与国际品牌塑造,其申遗成功标志着文化价值的全球认可;西溪湿地以“杭州城市之肾”为定位,核心任务是湿地生态功能恢复与科教、旅游、文产功能的复合;运河工程则侧重“活态遗产”保护,通过优化航运功能、活化历史街区,实现文化遗产与现代城市的共生。三者分别对应文化传承、生态保育与功能更新的差异化导向。

其次是实施路径与技术特色的显著区别。西湖采取“渐进式更新”,分阶段恢复水域与绿地,创新“引水换水”动态治理机制;西溪湿地遵循“最小干预”原则,通过分区管控(保育区、修复区、游览区)平衡保护与利用;运河工程则以“系统性整治”为特点,整合河道疏浚、路网改造、土地再开发等多元措施。技术路线的差异体现了从单一景观修复到复杂系统治理的演变。

再次是时间跨度与阶段成果的演进特征。西湖综保工程始于2001年,通过连续十年“新西湖”建设,2011年申遗成功,呈现渐进式的推进模式;西溪湿地2003年启动一期综保工程,分三期历时七年完善生态保护体系,形成快速集中发展轨迹;运河工程自2002年启动综合整治,历时十二年完成“申遗+功能升级”双重目标,体现长期性与阶段性结合的特点。三者时间轴的差异映射出杭州在不同时期对生态保护认知的深化。

最后是社会经济影响的侧重维度不同。三者之中西湖的经济效益最为突出,免费开放模式带动杭州旅游业飞速增长,环湖商圈产值跃升;西溪湿地的生态价值显著,动植物种类大幅增加,成为全国生态文明教育基地;运河工程的社会综合效益突出,通过棚户区改造惠及周边居民。三者分别成为文化赋能、生态增值、民生改善的典型范式。

中新社记者:西溪湿地综合保护成功经验不仅为全球其他湿地的建设提供了借鉴,也为城市中湿地的保护和利用提供了科学有效的模式。基于西溪湿地的成功经验,请您提一些对未来城市建设的建议,特别是如何在生态保护与城市发展中找到平衡点?

王国平:党的二十大报告指出:尊重自然、顺应自然、保护自然,是全面建设社会主义现代化国家的内在要求。格局决定眼界,眼界决定理念,理念决定思路,思路决定出路。未来城市建设中必须牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”的理念,推动城市生态类基础设施社区化,统筹生态、社会、经济“三大效益”,在保护、传承与利用之间找到一个最佳平衡点和最大“公约数”,打造人与自然和谐共生的现代化城市。

首先是坚持双轮驱动,城镇经济转型共促绿色崛起。要把经济发展方式转变与城镇发展方式转变紧密结合起来,以城镇发展方式转变推动经济发展方式转变,才能突破两者各自面临的瓶颈。城镇发展方式转变推动经济发展方式转变,必须坚持不懈地以政府做城市、做环境带动市场做产业、做企业,以政府办好企业围墙外的事带动市场办好企业围墙内的事。从某种意义上说,转变城镇发展方式是转变经济发展方式的前提和保障。只有把两个发展方式转变一起抓,才能做到事半功倍。

其次是坚持三效统一,生态社会经济效益动态平衡。以“保护优先、民生为本、效益反哺”为原则,实现三大效益的协同增效。坚持保护优先,实现生态效益。把自然生态和人文生态优先放在首要位置。又注重保护生态功能,实现开发建设与生态保护的“共赢”。坚持以人为本,实现社会效益。要关注市民衣食住行等物质生活条件的提高,更关注市民心理满足、价值实现等精神生活的丰富,真正做到“建设为人民、建设靠人民、建设成果由人民共享、建设成效让人民检验”。坚持基础设施先行,实现经济效益。通过大疏大密的组团空间组织,做到优地优用,引入“紧凑型发展”理念,着力提升土地产出率,树立“以亩产论英雄”的导向,按投入强度和单位产出水平,对“低产田”和“高产田”进行差别化的资源配置和政策支持,“黄金地段”发挥“黄金效益”,实现经济效益。

再次是坚持四难破局,“XOD+PPP+EPC”破解困局。通盘考虑人口的城镇化、产业的城镇化、土地的城镇化、市场的城镇化等四大问题,在坚持“X0D”模式的基础上,广泛应用“X0D+PPP+EPC”模式,对城市基础设施和城市土地进行一体化开发和利用,形成土地融资和城市基础设施投资之间自我强化的正反馈关系,通过城市基础设施的投入带动土地的增值,通过土地的增值反哺城市的发展,有效破解新型城镇化“钱从哪里来和去、地从哪里来和去、人从哪里来和去、手续怎么办”等四大难题。

还有是坚持五规合一,全域统筹锚定发展蓝图。以空间规划为龙头,整合经济社会发展规划、土地利用规划、基础设施建设规划和环境保护规划,形成五大规划相互支撑、相互牵制、相互融合的格局。

最后是坚持六高方针,构建人与自然共生综合体。突出高起点规划。按照超前性、系统性、权威性和操作性的原则编制城市规划,处理好局部与整体、近期与长远、需要与可能等关系,确保“一张蓝图干到底”。突出高标准建设。坚持“品质至上”“细节为王”,强调精益求精、不留遗憾。使每一个景点、每一处建筑都经得起人民的检验、专家的检验、历史的检验,成为“世纪精品、传世之作”。突出高强度投入。多渠道筹措建设资金,坚持集约节约用地,注意政策配套,形成上下合力,出台一系列加大城市建设投入的政策文件。突出高效能管理。“三分建设,七分管理”。通过问情于民、问需于民、问计于民、问绩于民,切实落实人民群众的知情权、参与权、选择权、监督权,使城市由城市政府一家管理向社会复合主体共同治理转变。突出高水平经营。把经济发展方式转变与城市发展方式转变紧密结合,把政府有形之手与市场无形之手有机统一,变政府主导式为政府引导式,既保障经济利益,又注重社会效益,既防止市场失灵,又避免政府失灵。突出高层次研究。坚持研究先行,以研究带规划、保护、建设、管理、经营。只有这样,中国才有可能以最小的成本、最低的风险、最大的成效,在生态保护与城市发展中找到平衡点,完成高质量发展的城镇化这一历史使命。(完)