秋深时节,赴浙江义乌,专程前往分水塘村,探访老校长陈望道先生的故里。

图一为分水塘村

村口一塘静水,清波微漾,分流出的溪流,一脉向西入浦江,一脉东去汇义乌,村名由此而来。村庄群山环抱,草木含香,白墙黛瓦错落于青峦之间,宛如一幅未干的水墨。为我们引路的,是村中朱女士,望道先生的远房侄媳。她说话不紧不慢,讲起往事像在拉家常,却字字入心。

穿过村巷,抵达故居。这是一栋建于1909年的浙中民居,由望道先生的父亲陈君元所建。陈家世代经营靛青染坊,亦为书香门第,重信守诺,家风开明。望道原名“明融”,兄弟之名皆与染业相关:“明鬴”为染缸,“明翮”喻染料清透如羽,皆含“诚信透明”之义。而“望道”之名,却非生而有之,而是他青年时为自己立下的誓言:望见大道,追寻真理。

图二陈望道在柴房翻译共产党宣言的场景

我缓步穿过堂屋,踏入后院柴房。百年前,就在这间低矮昏暗的小屋中,一盏油灯彻夜未熄。1920年早春,山区寒气刺骨,陈望道先生以两条长凳架起门板,既作书桌,亦为床榻。他闭门谢客,潜心翻译《共产党宣言》。

陈望道故居

那时陈家已在村中建起新屋,宽敞明亮,是乡里少有的气派宅院。望道先生归乡,本可安住其中,可他刚从日本归来,是全村轰动的大事,乡邻们纷纷前来探望,有道贺的、有请教的,也有单纯想见一见“洋学生”的。人来人往,不绝于门。他深知此番归来,肩负重托,翻译《共产党宣言》是争分夺秒的使命,容不得半点分心。为求清静,他索性避开正屋,住进了屋后这间少有人至的柴房。

他立下规矩:谢绝一切访客,任何人不得打扰。唯有母亲每日送饭时,方可短暂进入,放下饭菜便悄然退出,也不多言。柴门一关,天地俱寂,唯毛笔轻触竹纸的沙沙声,在寒夜里断续响起。他时而凝神疾书,时而停笔沉吟,面前摊开日文与英文两种译本,逐句对照,反复推敲。一个术语,他常在两种文字间来回比勘。就这样,整整工作了两个月。

母亲每日送饭,一次端来粽子与红糖,他竟蘸着墨汁吞下,还连声说:“够甜,够甜的了!”——“真理的味道非常甜”的佳话,自此流传百年。

朱女士站在柴房门口,望着那张简陋的“书桌”,轻声说:“我们村里老一辈都讲,那甜的,不是红糖,是心里头的滋味。”

陈望道故居

她顿了顿,目光落在那扇低矮的门上,仿佛看见百年前的身影来去:“听家里的长辈说,他心里清楚得很——这一回来,不是衣锦还乡,是带着大事回来的。翻译《共产党宣言》,是争分夺秒的使命,一点分心都容不得。”

那一刻,我的呼吸微微一滞。

原来,思想的星火,并非总在宏大的殿堂点燃。它也曾在一个山村的冬夜里,由一盏油灯守护,由一个人的孤守传递。这间柴房,不是历史的旁注,而是起点——马克思主义第一次以完整、准确、有力的中文形态,叩响了古老中国的门扉。

为何是陈望道?

这个看似偶然的选择,背后却有着历史的必然。那时能读懂英文、日文原著的人极少,而他曾在日本系统研习文学与哲学,又在《新青年》发表多篇新思想文章,学识与立场皆受信任。戴季陶曾想自己动手翻译,试了几次都未能成篇,最终把日文版《共产党宣言》交到他手中,说:“这件事,还是你来吧。”这简短的托付,背后是何等的信赖与期许。

这个译本迅速传遍大江南北,影响了陈独秀、李大钊,也点燃了毛泽东心中最初的信仰之火。当那句“万国劳动者,团结起来呵!”第一次跃然纸上,如惊雷划破长夜,无数沉睡的心灵为之震动。它不只是语言的转换,更是一场精神的启蒙,为中国共产党的创建播下了思想的种子。

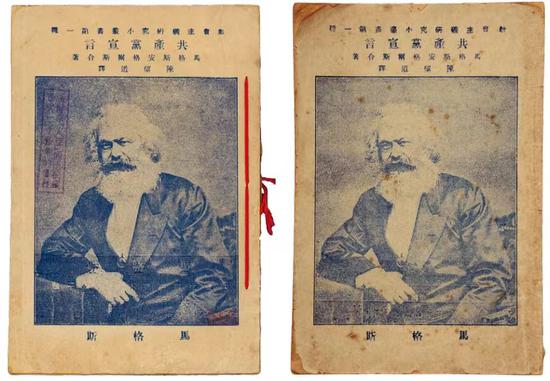

《共产党宣言》译本成为一代又一代中国共产党人的“第一课”

这本薄薄的小册子,后来成为一代又一代中国共产党人的“第一课”,在无数暗夜里,为迷途者指明方向,为求索者照亮前路。

而我第一次真正理解“复旦”二字,也是在半个多世纪前的那个秋天。

初入复旦,于相辉堂参加开学典礼。台上,一位面容清癯的长者,用浓重的义乌乡音缓缓道来:“‘日月光华,旦复旦兮’,出自古逸诗《卿云歌》。‘旦’者,晨光也;‘复旦’,便是日复一日,迎着光明前行。”他声音不高,却如钟声撞入心扉。那一刻,我尚不知这位校长,正是《共产党宣言》的首译者,更不知,他口中那“日月光华”,早已在分水塘的柴房里,被墨汁与信念点亮。

《共产党宣言》:“万国劳动者,团结起来呵!”

在复旦求学时,我读的第一本理论著作,便是《共产党宣言》。虽非1920年原版,却是以望道先生译本为底本修订而成。翻开书页,仿佛能看见那个伏案的身影,在寒夜里逐字推敲,在孤灯下字字如炬。读到“万国劳动者,团结起来呵!”,心中竟涌起一种近乎神圣的共鸣——原来真理,真的可以如此亲近。

——那本书,第一次让我懂得,世界不是静止的、天然如此的,而是由无数人的劳动与斗争塑造的;它让我学会从表象背后看见结构,从个体命运中读出时代重量。从此,我看社会、看人生,多了一双清醒的眼睛。这双眼睛,是《共产党宣言》给我的,它不只是一本理论书,更是我世界观的起点。

望道先生不仅是思想的传播者,更是严谨的学者。后来,我从学校书店买的第一本书,就是《修辞学发凡》。几十年过去了,这本书如今仍静静地立在我的书架上,书脊未折,字迹未褪,只是封面朴素,纸页微黄,翻开扉页,还留着当年用钢笔写下的名字。望道先生耗时十二年写就这部著作,1932年出版,被誉为“中国现代修辞学的奠基之作”。书中提出“积极修辞”与“消极修辞”之分,前者重感染力,后者求准确性。这一区分,不仅影响了我的专业学习,更塑造了我的表达方式:在陈述事实时力求清晰,在抒发情感时追求力量。这何尝不是一种“望道”?在语言中寻找真理的尺度,在表达中践行思想的责任。

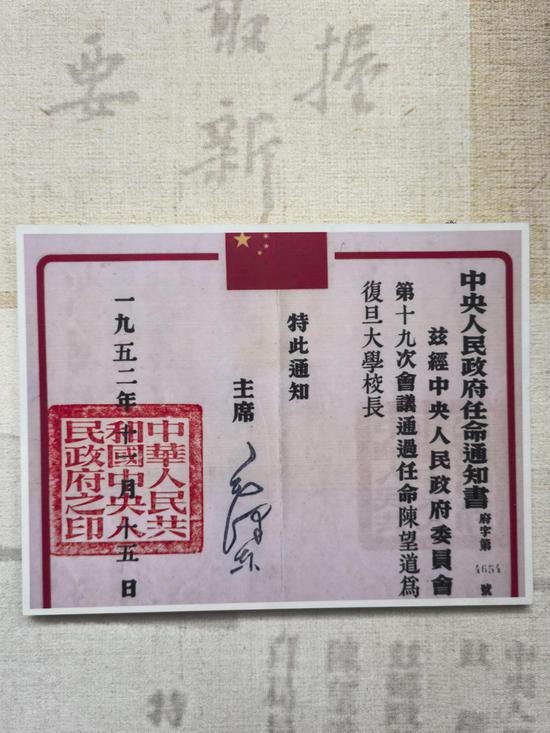

陈望道被中央人民政府任命为新中国成立后复旦大学的首任校长

1952年,陈望道被中央人民政府任命为新中国成立后复旦大学的首任校长。此后他执掌校政二十五载,鞠躬尽瘁。最令人动容的,是1952年正值全国高校院系调整之际,复旦新闻系面临裁撤。他两赴北京,据理力争,终在周恩来总理支持下保住了这个中国新闻教育的“活化石”。他亲题“好学力行”四字为系铭,至今仍镌刻在新闻学院的墙上,如灯塔般指引后来者。

从翻译《共产党宣言》的革命者,到中国修辞学的奠基人,再到执掌复旦的一代宗师,陈望道的一生,始终在“望道”——望救国之道,望启蒙之道,望教育之道,望真理之道。

少年时,他翻山越岭,步行一日赴县城求学;青年时,他东渡日本,寻求救国真理。但那时家中刚建新屋,经济拮据,留学费用如“银元一簸箕一簸箕往外倒”,父亲陈君元一时难以决断,父子之间僵持良久。

陈望道家原有140多亩田地。他没有强求父亲支持,只是默默抄下李白《将进酒》中的两句诗:“天生我材必有用,千金散尽还复来”,贴在自家墙上。又郑重向父亲承诺:“我此去求学,不为升官发财,只为寻一条救国之路。将来,绝不继承家中一分田产。”父亲读诗,听言,沉默良久,终于点头。为凑足学费,变卖了一百二十多亩田地,家中仅剩下二十亩薄田。

这一去,改变了他的一生。在日本,他接触进步思想,终于彻悟:救国不单在兴实业,更在改造社会。从此,他改名“望道”,立志为黑暗中国寻一条光明之路。他也为两个弟弟改名,“伸道”“致道”,兄弟三人,同望一道,共赴前程。

离开分水塘时,正值正午。阳光明亮,洒在村口那口分水塘上,水面泛着细碎的光,仿佛无数条微小的溪流正悄然启程,流向远方。我回望那座静立于群山中的老屋,柴房的窗棂在日光下清晰可见,那盏灯,仿佛从未熄灭。

“望道”者,未必已至道,但始终向光而行。他从分水塘出发,走过私塾、东瀛、上海、复旦,走过翻译、教学、革命、育人,在每一个时代转折处,都以笔为炬,以身为梯。

山风拂面,我仿佛听见老校长的声音,仍在耳畔低语:

“日月光华,旦复旦兮。”

——那光,由一人孤守而始,经千万人追随而亮,终成日月光华,旦复旦兮。(作者 杨晓光)